從「對日抗戰」的記憶到《台北大空襲》桌遊和「台籍日本兵」的故事、從「保密防諜,人人有責」的口號到講述白色恐怖的遊戲與電影《返校》,從「吳鳳的故事」到電影《賽德克巴萊》。台灣近幾年無論是對在歷史教育或是大眾文化之中,對過去的認識都有許多翻轉或補充,更讓這座島嶼記憶的多元性與認同的複雜性慢慢浮現。若要回答「我們是誰」的問題,不可避免要回顧過往,但「過去」安穩地等待我們挖掘嗎?記憶與紀錄之間是否會有所衝突?透過「物」的記憶能更多元地看見「人」嗎?歷史記憶與暴力之間有什麼關聯?

這些問題不僅是學術上饒富啟發性的切入點,也與在這個社會中共同生存的人們緊密關聯,政大華人文化主體性研究中心於2019年舉辦的【歷史記憶】系列演講即嘗試對這些問題展開討論與交流。第一場演講於10月25日舉行,邀請中研院社會所研究員汪宏倫以【我們能和解共生嗎?-反思台灣的記憶政治】為題主講,政大歷史系副教授藍適齊主持。

過去的突然在場:台灣記憶地景的變遷

什麼是歷史記憶?汪宏倫以簡單的例子展示歷史記憶的特性,演講當天正好是「台灣光復節」,他提起「台灣光復節」這個如今已經不放假的官方節日,台灣社會內部有些人並不認同;現場參與演講的千禧世代大學生沒有經歷過,但仍然有人知道這個節日曾經放假。他們的記憶來源或許是家人、或許是歷史教育,但總之都突顯了歷史記憶源自於集體的保存,對於歷史節日的重視程度也使得記憶的政治性(如台灣的二戰紀念、對政府權威看法的歧異)也若隱若現。

汪宏倫指出,鑲嵌在特定時空與周遭環境的記憶,會經過轉化而形成不同的意象(image),烙印於不同群體的記憶中,成為所謂的「記憶地景」(landscape of memory)。台灣歷史記憶地景近年的變遷不只光復節這個例子,汪宏倫提出他的觀察,從1990年代開始,由於威權的政治體制逐漸轉型為民主制度與社會的開放,使得多元群體對不同年代的異質記憶,藉著多元的形式與媒介紛紛湧現。與歐美在1980年代由於二戰倖存者的口述資料蒐集和記憶保存引起的「記憶風潮」(Memory Boom)類似,台灣的記憶風潮也有對戰爭周期性紀念的現象(二戰、國共內戰),以及被壓抑記憶的復返(二二八事件、白色恐怖、日本殖民記憶);在表現形式上從民間調查報告、官方紀念儀式、歷史課本、民間書寫、乃至影像創作與電玩遊戲,不勝枚舉。

豐富的記憶地景百花齊放,背後代表著台灣社會諸多因素的變遷。如從威權體制轉向民主體制的民主化,使被壓抑與抹煞的記憶得以重新被挖掘、看見。由中國中心轉向台灣中心的本土化,對歷史的理解與記憶轉向自身,逐漸形成源自這座島嶼的主體性。消費社會的成熟與大眾文化的多元化,得以支持不同群體的記憶與題材進入商業市場,同時也存在記憶被消費的可能性。年長世代的逐漸逝去與凋零,激發了對於記憶保存的迫切感,也可能使得某些記憶隨之遺忘;對原住民主體性的逐漸重視與新移民在台灣社會逐漸佔有一席之地,都使得歷史敘事開始考慮族群間的對話。在這些記憶地景的變遷之中,汪宏倫特別關注兩個具有深刻影響的元素與框架:集體身分認同所形塑的「記憶典範」以及「戰爭之框」。

「記憶典範」的轉移與不可共量

汪宏倫藉由科學哲學家湯瑪斯.孔恩(Thomas Kuhn)說明科學變遷的概念「典範轉移」來聚焦與挖掘歷史記憶和集體身分認同的關聯。汪宏倫在演講中用簡單的例子來說明「典範轉移」,他介紹孔恩曾引用的「鴨兔圖」[1]:從不同的角度,可以將同一張圖畫看成是鴨子或兔子,這能類比不同的世界觀,基於不同世界觀的人們,看待事物和提出問題的方式都有所不同,甚至是相互衝突的。類似地,不同的集體記憶也會形成各自的「記憶典範」,彼此之間無法共存也不可共量(Incommensurability)[2],而記憶典範之間也會發生轉移,比如:

- 禁止記憶到記憶作為義務:轉型正義所要推動去清理、探究與認識的威權時代歷史真相,曾經是不能被提起的,如今則由官方紀念,並且訴求一種「你應該記得」的責任。

- 國家認同的轉移:不同政黨執政時,對於國慶日等官方節日的紀念方式、國家名稱的稱呼方式,背後反映了不同的記憶典範。

而記憶典範之所以形成,不僅只是政治上不同的意識形態或勢力的對抗,也經常是由於過去的暴力衝突也形塑,而影響幅度最大、跨越社會內部與外部的暴力衝突,就是戰爭。為了呈現戰爭對於集體記憶的影響,汪宏倫描述了2015年的三個活動,那一年也是第二次世界大戰結束70周年,這三個發生在台灣不同地方的事件,恰好展示了戰爭如何劃分了關係、記憶與認同。

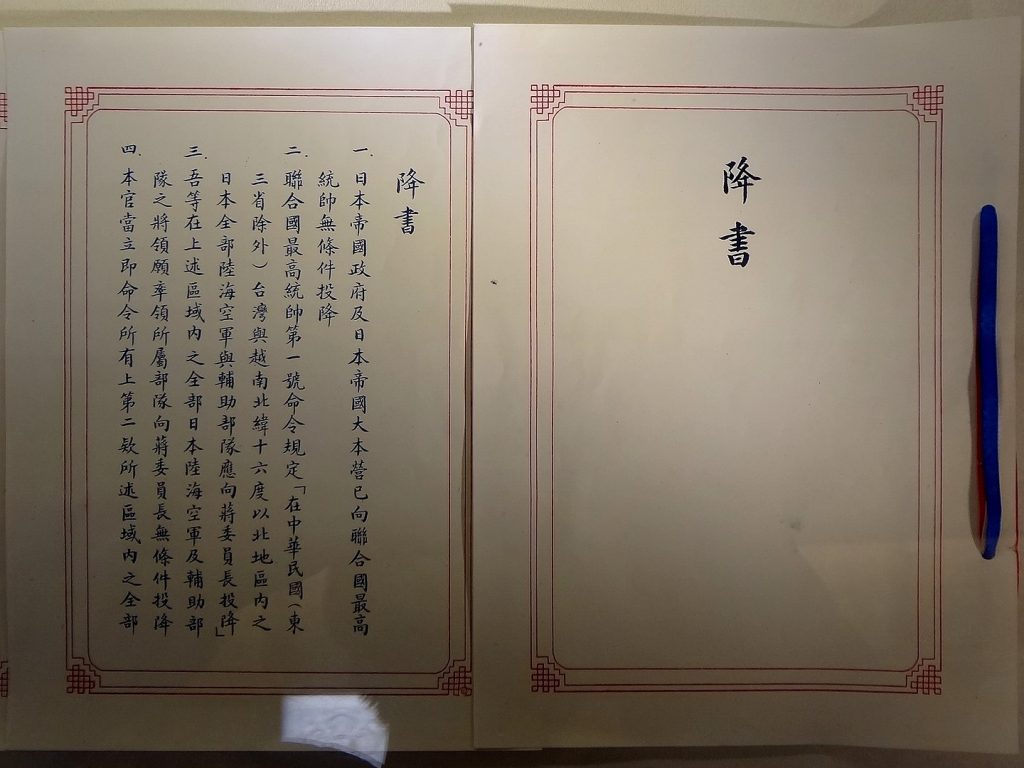

第一個場景發生在台北的圓山大飯店,以「戰爭的歷史與記憶:抗戰勝利七十周年國際學術討論會」為題,由國史館舉辦的研討會,當時的總統馬英九也親臨致詞。舉辦的日期特別選定於「對日抗戰」爆發的7月7日舉行;並且搭配「蔣中正與抗戰:檔案史料」特展,陳列「日本投降書」的原件來強調中華民國領導對日抗戰的重要性。

photo by Solomon203 on wikimedia

第二個場景發生在台南,由國立台灣歷史博物館主辦「戰爭與台灣社會」國際學術研討會,舉辦的日期是在二戰日本投降的8月15日[3];同時也搭配舉行「戰爭下的台灣人」特展,小規模的展覽中所陳列的「簽名日本國旗」、「慰問袋」等,可以想見日本殖民時期台灣人被動員支援前線戰爭的情況。

by Air Force History Research Agency on wikimedia

第三個場景則是在台北的二二八紀念館,是由民間團體所舉辦的「台灣八一五和平論壇」,同樣在8月15日舉行,活動現場播放日本天皇宣告投降的「玉音放送」,一方面要強調曾被壓抑的日治時期戰爭經驗,另一方面則是呼籲與倡議和平。

這三個場景透露出兩種看待戰爭的方式,對於同一場戰爭,中華民國官方在當時的理解是「對日抗戰」(乃至延伸到後來的國共內戰),二戰的結束代表抗戰勝利;而對於當時仍屬於日本殖民地的台灣人來說,則是捲入殖民母國發起的「大東亞戰爭」,而至戰敗與戰爭結束。我們可以想見,在中華民國政府接收台灣以後,經歷這兩種非常不同戰爭經驗的兩群人需要一起共同生活的情況下,可能存在的情感與認知的衝突。但在官方的歷史敘事下,某些經驗與記憶就這樣隱沒,直到晚近才又逐漸浮出,乃至逐漸形成記憶典範,這代表的是尚未清理的戰爭遺緒仍然有著很強的推動力,影響著這個社會。

下篇:

【歷史記憶】我們能和解共生嗎:清理歷史遺緒邁向新的共同體?

延伸閱讀:

〈我們能和解共生嗎?反思台灣的轉型正義與集體記憶〉 (聯經《思想》期刊 42 期)

[1] 編按:該圖原為報紙刊載,在孔恩之前曾由哲學家維根斯坦(Ludwig Wittgenstein)在其著作《哲學研究》(Philosophische Untersuchungen)中引用,來說明完形心理學(Gestalttheorie)。 [2] 編按:不可共量性為孔恩所提出,意指科學革命發生時,科學傳統發生改變,科學家認知世界的方式也改變,學派之間存在著根本上的世界觀差異,如牛頓力學與愛因斯坦相對論的「質量」指涉不同的對象。 [3] 編按:美國稱為「勝利日」或V-J Day(對日戰爭勝利日),中華民國稱為「抗戰勝利」,韓國與朝鮮稱為「光復日」(相對地,台灣的光復節則訂在10月25日)。不同的國家,對於這一天的稱呼可以反映出在戰爭時的處境以及各國的歷史記憶。對照之下,台灣的處境尤顯特別,這也是汪宏倫在演講中要表達的一個重點。

撰稿:劉達寬

審閱:汪宏倫

Cover photo by Tianmu peter on wikimedia