台灣近年來無論在政治領域、歷史教育或大眾文化中所呈現的「過去」面貌都有所變化,這座島嶼的多元性愈顯明白。但要挖掘出過去並不是簡單寫意的,逝者無法向我們親口述說他的經歷,即便是親口述說,聆聽的人也需要細心理解。另一方面,做為歷史研究根基的檔案資料,也並不都是一目了然,從什麼角度解讀關乎我們的當下處境。

政大華人文化主體性研究中心於2019年舉辦的【歷史記憶】系列演講第二場,邀請到長榮大學台灣研究所副教授天江喜久,就他翻譯回憶錄《再見海南島》與田野調查的經驗演講,談我們如何在「記錄與記憶之爭」的謎團中理解過去,由政大歷史系副教授藍適齊主持與對談。

再見「誰」的海南島?

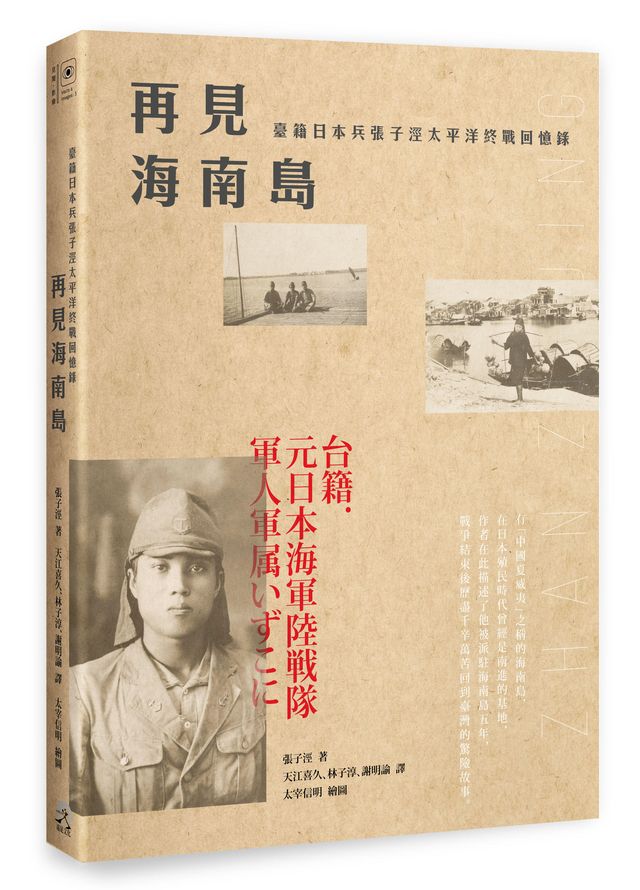

在日本出生成長、夏威夷攻讀學位,再來到台灣教書,天江喜久的跨國經歷使他能夠保有更廣泛的視野,去看待東亞歷史與台日關係。在研究「台籍日本兵」的過程中,天江教授意外發現一本在解嚴前(1984年)的台灣,經內政部核准出版的日文書《台籍・元日本海軍陸戦隊軍人軍属いずこに:台籍日本兵苦闘の結末》:是台籍日本兵張子涇描寫他在二戰結束後,滯留海南島,艱辛返家的故事。天江教授在演講中說,讀到該書的精彩內容,他覺得自己有義務要翻譯出中文版。由於當時作者張子涇先生已經過世,經他再三拜訪張先生的子女,真摯誠懇地說明原委後,終於獲得家屬的首肯願意授權,後於2017年出版,書名為《再見海南島:臺籍日本兵張子涇太平洋終戰回憶錄》。

不過在翻譯回憶錄時,天江喜久也發現書中的某些疑點,他沒有全盤接受作者的說法,而是帶著批判性眼光將回憶錄的內容與其他資料比對,發現三個主要落差:

- 乘坐船艦之謎?在張子涇的描述中,戰爭結束後他們被拋棄在海南島,等待中華民國政府派船接他們返家,而最終回台時所乘坐的船隻是日本海軍遺留的西式軍艦。但比對相關資料,載運台籍人士回台的船隻,多是中國式的戎克船。此外,同樣也曾擔任台籍日本兵的黃金島先生(亦是二二八事件與白色恐怖受難者)在他2004年出版的回憶錄中,也表示自己是乘坐戎克船返回台灣。由於無法跟作者本人商榷。天江教授只好旁敲側擊,他從回憶錄的線索中,比對從海南島返台船隻的資料,推測出最有可能是張子涇回台時搭乘的船班。在查到當時搭乘那艘船的乘客受訪的報導,而根據報導記錄顯示,該船隻是戎克船而非西式帆船。

- 旅程遭遇的真實性?在《再見海南島》原書中,張子涇回憶他們乘船離開海南島後,在中國沿海曾遭遇海盜襲擊,因搭乘日本軍艦船速較快而能擺脫追擊;也曾遭遇颱風,在風雨中他向媽祖祈禱,最終得平息風浪。這些遭遇格外精彩,讓整本回憶錄更添幾分傳奇色彩。但天江教授注意到,在他推論最可能是該艘船班的相關報導中,受訪者並沒有談到這些令人印象深刻的遭遇,反而是提到同行另一艘船失聯,擔憂他們的下落,而這點卻是《再見海南島》中隻字未提的。此外,這段遭遇的疑點還存在另一個原因,也就是版本差異。

- 版本落差的原因?在翻譯與準備出版的過程中,天江喜久發現在1989年《再見海南島》的部分內容曾經在《自立早報》上以中文連載(名稱為〈海南遺恨〉),但他注意到當時的連載只描寫到張子涇離開海南島就結束了。為什麼離開海南島後精彩的遭遇卻反而沒有放進連載中呢?針對這個反常之處,聯繫上當時的譯者中研院翁佳音老師也並不清楚原因。

田野之眼:台籍日本兵的尷尬處境

天江喜久指出,由於戰後官方定調的抗日與國共內戰史觀,台籍日本兵的經驗並沒有廣泛在社會流傳。即使1970年代民間已開始向日本政府提起訴訟,要求對台籍日本兵的補償;但直到(亦曾擔任台籍日本兵的)李登輝主政後,這群曾經被社會遺忘的長者們才終於敢說出自己青春年代的經歷。而實際上,日本帝國動員徵召的台灣人並不僅只是戰鬥人員,還包含軍屬(所謂的文職、技術、後勤人員)、軍夫(勞力差工)、看護婦(醫事)等,其中以軍屬為最多;這一方面是研究上的定義,但也反映了當時日本政府如何看待作為殖民地的台灣。

photo Asashi Shinbum reporter on wikimedia

由於投入相關研究,天江喜久經常與台籍日本兵一同參加台、日對二戰日本軍人的慰靈/紀念活動。比如由二戰期間擔任日本海軍的台籍日本兵成立的「台灣台日海交會」與日本海軍後代組成的「日華(台)親善友好慰靈訪問團」,每年在台中寶覺禪寺(寺中有日治時期日本人與台籍日本兵的墓園、遺骨)舉辦的慰靈祭。在這些場合,天江教授注意到由於籌辦或參與的日方人員多偏數右翼人士,因此活動標語、會後交誼,言行間經常透露擁護軍國主義的立場與思維(如唱頌日本軍歌、緬懷與讚揚過去日本帝國「大東亞共榮圈」的想法等);參與活動的台籍日本兵長者們也多半共同參與這些活動,與日籍人士相處融洽。

但是,這是否意味著這群長者仍信奉半世紀前的日本帝國軍國主義?贊成侵略與暴行?秉持著 “Read between the lines”的精神,天江喜久不只細膩深入於檔案資料的考察,在田野調查的長久來往與陪伴中,他也注意到諸多線索,能夠去理解台籍日本兵表面的行為背後矛盾的處境與身分認同的難題。

(簡報中圖片為台中寶覺禪寺舉辦的慰靈祭)

比如某次陪同曾擔任日軍看護婦的陳惠美女士,於2015年5月前往日本茨城縣陸上自衛隊土浦駐屯地,參加「予科練」(曾有不少台灣人加入的日本海軍飛行預科練習生部隊)戰歿者慰靈祭的旅途中,因為日軍戰俘電影《永不屈服》(Unbroken)的契機,陳女士透露出當時自己也曾見證日人對待戰俘的殘酷暴行,這是她罕見的向天江教授提到日人的負面形象,她也表示自己在撰寫擔任看護婦的回憶錄《日台合作台湾人従軍看護婦追想記》時,她在軍隊中的上司曾特別叮囑她刪去相關的內容。天江教授也曾經在與台籍日本兵長者們的聚會中,聽到對於日本政府的抱怨:戰後的對待、補償問題上的不公等,但這樣的抱怨也受到在場其他同伴的勸說與制止。

除了偶爾透露對於日本政府的不同評價與觀感,在與台籍日本兵的長期相處互動中,天江喜久亦注意到另一種落差。參加日本團體或政府舉行的慰靈活動時,這些長者受到英雄式的熱烈歡迎、寒暄熱絡,但是在他們的鄰里間或許沒人知道她或他曾經上過戰場,而受中華民國歷史教育的子女,鮮少理解父母親的這些經歷所具有的意義,如他曾向台籍日本兵的遺族表示願意協助整理與研究其父所遺留的資料,毫無下文;基於研究者身分與台籍日本兵子女連繫時,也經常受到懷疑或婉拒。在歷史的作弄下,對台籍日本兵來說極富重量與意義的生命經驗,或許對身旁的親友家人來說反而是遙遠疏離的。

身為日本人,這些長者們特別樂於向天江教授分享,但他也由此察覺他們的寂寞:

「感受到他們好像很寂寞孤單,社會好像不關心他們。所以找到會講日文的人後,他們會自動過來說「我也當過日本兵」,很開心的跟我們講(他們的經歷)」

談到熟識的陳惠美女士他說:

「我發現她非常寂寞,她一個老人通常一個人在家,她的兒子都在海外工作,她的女婿也是太忙,沒有人了解她的過去,她就是這樣很孤單。對鄰居而言她是一個歐巴桑而已。」

這樣一位孤單的長者,在慰靈祭等場合受到熱情對待,天江喜久形容彷彿”superstar”。重要的經歷有人重視,或許也讓她的身分認同受到肯定。即使當年身在殖民統治下並非全然接受皇民化、未必真心懷念殖民時代、也曾見證過日軍的殘酷暴行,甚至於許多台籍日本兵也對日本政府的補償和對待感到憤怒;但是在願意接納自己的人們面前,怨懟或許被隱藏了。表面上的融洽、軍國主義式語言,背後其實是尋求對自己生命的肯定與接納。

下篇:

【歷史記憶】記錄與記憶之爭(下):個體生命與記憶政治的和解可能?

撰稿:劉達寬

審閱:天江喜久

Cover photo by Joel Bengs on Unsplash