台灣近年來無論在政治領域、歷史教育或大眾文化中所呈現的「過去」面貌都有所變化,這座島嶼的多元性愈顯明白。但要挖掘出過去並不是簡單寫意的,逝者無法向我們親口述說他的經歷,即便是親口述說,聆聽的人也需要細心理解。另一方面,做為歷史研究根基的檔案資料,也並不都是一目了然,從什麼角度解讀關乎我們的當下處境。

政大華人文化主體性研究中心於2019年舉辦的【歷史記憶】系列演講第二場,邀請到長榮大學台灣研究所副教授天江喜久,就他翻譯回憶錄《再見海南島》與田野調查的經驗演講,談我們如何在「記錄與記憶之爭」的謎團中理解過去,由政大歷史系副教授藍適齊主持與對談。

記錄與記憶怎麼和解?

透過上述的田野觀察,多少能夠在冰冷的數據之外,窺見台籍日本兵生命處境的尷尬與矛盾。也是在這樣的背景下,天江教授為《再見海南島》的歷史記憶與記錄之間的差異,提出他的解釋。首先他注意到,相較於在2000年左右才出版的大部分台籍日本兵回憶錄,張子涇的書成的時間特別早,此外既在台灣出版,且據張子涇的女兒表示父親也精通中文,那麼為何以日文書寫?天江喜久推測這與台籍日本兵向日本政府提起的訴訟有關。

由於二戰後中華民國接收台灣,這些曾參加日軍的台灣人被拋棄在外地,日本政府曾經承諾的薪津與戰時儲蓄在軍隊的儲金一毛也領不回來。日本政府對於退役軍人的撫卹也在「中日和約」底下排除了不具「國籍」身分的台籍日本兵,而他們特殊的身分也無法得到中華民國政府的撫卹或享有榮民福利。直至台日斷交後,民間才透過訴訟方式期望能爭取獲得日本政府補償,而張子涇的回憶錄就出版於二審敗訴前一年的1984年。天江喜久推論,或許該書最初的目的是面向日本讀者,希望能激發同情與關注,因此以日文寫成;其中返台船艦與記錄的落差,很可能是為了給予日本讀者好感,而虛構日本海軍的西式船艦護送他平安返台。

至於很可能並未親身經歷的返航中驚奇遭遇,天江喜久認為,台籍日本兵的戰爭經驗在戰後不能公開談論、也不被官方歷史敘事所接納,因此他們的遭遇很可能只在同伴之間口傳流行,《再見海南島》中的故事或許是張子涇經其他同伴親口描述而得知的,在寫作時他卻將那些經歷附會為自己的經驗。或許《自立早報》連載時台籍日本兵在世者眾、又是以中文刊出,基於這些考量而未連載這些虛構的返家經歷。但天江喜久認為未必要將這種敘事上的虛構單純視為說謊,可從不同的角度理解,雖然與事實有所落差,但張子涇是在寫他所認同的這個身分:「台籍日本兵」們的集體記憶。

與田野調查的情況類似,張子涇寫作的背景也受到三個相似因素的影響:

- 戰後官方史觀的壓抑下,不被承認(抗日史觀之下,曾經為日本帝國效力的身分怎能說出口)。

- 日本政府冷漠對待、補償不公(即使後來特別立法,也未以軍人身分的「撫卹」來補償,相較日本本國軍人補償甚微)。

- 生命經歷難以訴說,親友不易接納、理解。而在三個因素背後最為根本的,其實是他們渴望自己的生命被肯定、被紀念的身分認同問題。

天江喜久舉例,如為尋求官方認真看待而多方奔走,最後以死明志的許昭榮先生就曾經問過:為國犧牲的人國家應該尊重,因此每個國家都有專門的紀念、慰靈的場所,美國有阿靈頓國家公園、日本有靖國神社、台灣有忠烈祠,那麼台籍日本兵死後應該去哪呢?天江教授也提到,他認識曾任日軍看護婦的廖淑霞小姐就向他表示,他們要的不是哪個政府的錢,而是被平等對待。天江教授說這句話深深刺到他的心裡,他將台籍日本兵這種存在主義式的渴望用自己的話表達出來:

「人最怕的不是死,是被忘掉,因為死亡是我們不可避免的…我們希望至少要跟自己的孩子(關係)好,因為希望他們會記得爸爸媽媽、會教自己的孩子:你們阿公是怎樣的人、你的阿嬤是怎樣的人…我覺得這是人類超乎文化、性別、族群、宗教(的渴望)」

photo by Bunnyman17 on wikimedia

回歸出發點:記憶政治的理想

無論是在田野調查中觀察到對皇民化教育的懷念、或是《再見海南島》張子涇以集體的記憶重塑他個人的記憶,都呈現了記憶在行動中被重塑的特性。天江教授打趣地以自己的跨國婚姻生活為例:他婚姻生活早期的艱辛源於文化差異,但在相處的過程中愈發理解彼此的背景,以前的記憶如今看來也有所不同。他之所以關注歷史記憶,最終的關懷並不是要揭發歷史的真相,而是去理解過去的事件對於人們的影響,探問歷史記憶對整個社會的意涵,尤其是在台籍日本兵希望被記得的渴望,如何與國家紀念的政治性和解,從個人的關懷達到集體與制度性的反省。最核心的是要去問:

我們為什麼要紀念(台籍日本兵),又該如何紀念?

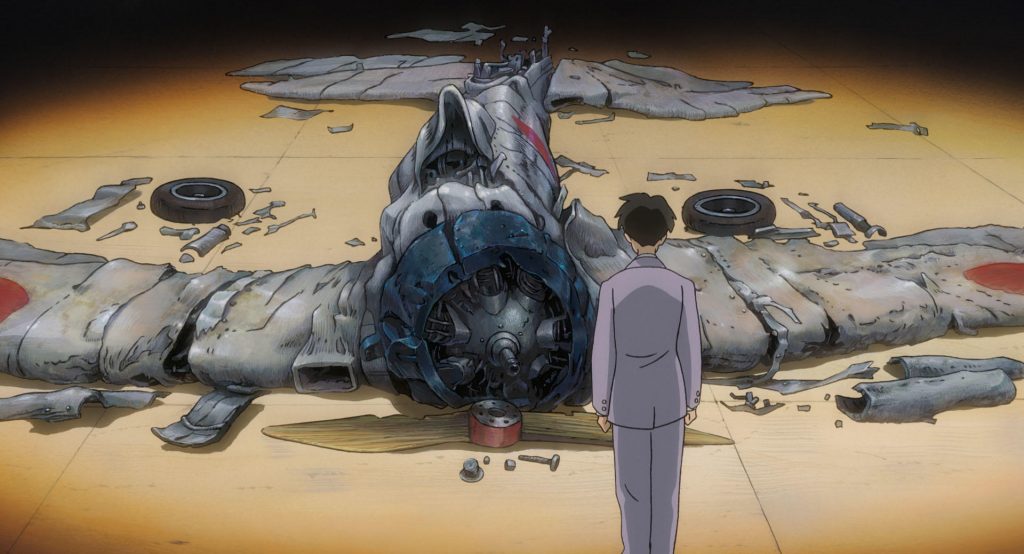

天江喜久認為紀念的理由,首先是基於反戰教育與和平倡議。他對照日本戰後的和平教育,過分與帝國時期的戰爭歷史切割、從殖民地返回內地的日本人也受歧視、隱埋身分等情況,使得戰爭歷史對現在的青年一代彷如夢幻。對戰爭經驗的紀念,反而能讓我們「了解戰爭的殘酷性」,起到警示作用。

photo credit

其次,紀念攸關我們的身分認同,天江教授幽默地點出一個常見的誤區,「沒有人是一出生就會說『我愛台灣』的」,國族認同必須經歷社會過程慢慢培養,透過紀念與記憶,從南到北相隔甚遠的人們才聯繫起彼此。這之中也包含著所謂「死者的政治學」,即以前人的犧牲來凝聚當前共同體的團結意識,而若我們希望這樣的紀念不只是政治上的消費與利用,能真正達到民主多元,那麼台籍日本兵被記得的渴望,應該也要納入成為台灣歷史記憶的一部分。

而最後一點則是後殖民問題,台灣經歷日本的殖民,戰後中華民國政府接收、統治台灣亦曾有衝突,在這些背景下,慰靈與紀念其實是幫助我們去釐清殖民的框架對於當下社會的影響是什麼。如他指出台灣常就的一種「台日友好」論述他確實能感受到,對於日本殖民歷史在流行文化中的再現雖然他也不太認同,認為太過「浪漫化」,但他認為應該從台灣人追求自身主體性來理解。同樣的,今日對於台籍日本兵歷史記憶的釐清以及紀念,除了要突出他們對於自身身分認同的矛盾,並且去肯定他們的生命經歷之外,也要藉此突顯日本作為前殖民者對前被殖民地的責任,並且意識到他們曾經受到帝國殖民的框架所限制。天江教授提醒道,在思考戰爭處境與戰罪問題時,應該避免僵化的被害者與加害者區分,而意識到戰爭本身的毀滅性問題,從這樣的解構出發,歷史和解與接納多元的記憶才有可能。

迴響:東亞問題、方法論與歷史教育的限制

主持人藍適齊教授呼應並延伸「後殖民」的問題,強調去探討歷史記憶研究能突顯日本在終止帝國主義之後,如何對待前殖民地的問題,並且能反映出東亞諸國在近代的複雜關係如何繼續發酵。藍適齊教授與現場的同學也追問如何進入田野?接觸訪談對象?天江教授因而進一步分享他在田野現場的細節:關係如何建立、慰靈祭特別的參與者(軍事迷)、台籍日本兵子女的觀察等。

有參與演講的學者也問到演講中的關鍵主題:在方法論上,口述歷史材料應該如何應用、虛構性又要如何理解?天江教授強調,口述歷史作為一種資料當然不像檔案或記錄那麼穩固,但是即使是記錄也仍有寫作者的本位主義會影響其呈現。他從更一般的概念來思考,研究的目標是達到「真理」,真理不等同於對真相的追求,即使是文學與神話中的比喻也能表達真理,因此關鍵是回到研究的目標與核心問題。至於對資料中的虛構性該如何處理,除了他在演講中呈現自己對於台籍日本兵的同情理解,他也以自身研究經驗來說明,主觀偏見都是很難察覺的,但應該基於論述本身,推展理性上可能的答案,而不是預設立場畫地自限。

最後,有同學從日本教科書對殖民歷史的簡化,提問歷史教育的理想方向?天江教授表示他也認同歷史教育應該補足這類欠缺,但更根本的問題是:我們是否能注意到這些欠缺的結構性問題與脈絡,比如在高中學制中對當代史的忽略、國家教育方向的政治意涵,是必須更進一步考慮的關鍵,也記憶–紀念問題習習相關。

上篇:【歷史記憶】記錄與記憶之爭(上):透過田野推敲口述史背後被壓抑的生命

撰稿:劉達寬

審閱:天江喜久

Cover photo by Wang Fonghu on flickr