本文摘錄自2019年12月16-17日由政大華人文化主體性研究中心所舉辦「創傷與照顧」研習營,以回顧並透過與來自心理學、精神分析等多元領域的與會者對話,深化對「照顧」的討論,展開「照顧哲學」與「照顧主體性」視域。

以下為研習營第一天 的第三場次:’The Finding of Trauma in Metaphor and Psychosomatics’(在隱喻與心身醫學中的創傷追尋)之討論內容,由輔仁大學心理學系兼任教授宋文里主持,國際精神分析學會的歐洲代表 Jonathan Sklar 心理分析師主講,臺北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心黃守宏主治醫師擔任翻譯暨與談人。

作為引子,在演講的開頭,Sklar談起了佛洛伊德的「自由聯想」(free association),他認為這是佛洛依德非常有創見之處。什麼是「自由聯想」?就好像你坐在一輛公車上,看著車窗外出現什麼,你就說出來,一幕一幕地說,這樣談話的方式,是過去前所未有的。Sklar以這樣的方式,來表述佛洛依德的「自由聯想」,他也就接著採取這樣的方式呈現他的演講內容。組合了各種不同的題材與內容,包括藝術、宗教、文學、建築、還有人的身體的各種隱喻,他以各種不同的藝術形式,加上臨床發現的症狀,將藝術與症狀二者結合來講述。而他特別要強調的便是在精神分析中隱喻的運用與功能,隱喻是重要的媒介,他說:

隱喻能傳遞

隱喻攜帶著情感

隱喻作為通往哀悼的中繼站

在精神分析中的隱喻

由 SteveK – 自己的作品, CC BY-SA 3.0

Sklar 以聖・克里斯多福(St.Christopher) 的故事及歌德(Johann Wolfgang von Goethe)的敘事詩《魔王》(Erlkönig)來解釋「隱喻與精神分析」之間的關連。在聖・克里斯多福的故事中,他護持著孩童形像的耶穌過河,如同孩子早期需要母親的護持一般,那象徵母親的工作,代表著護持創造性生命的精神框架。

相對地,歌德的《魔王》卻描繪了一位父親將孩子抱在胸前,騎馬穿越森林,這個孩子因懼怕魔王(Erl King, 風與樹林的靈魂)而激烈的哭著。父親回應孩子那只是迷霧,並忽略孩子的哭喊,父親騎馬奔馳的速度越來越快,並將孩子更加緊抱在胸前。到家的時候,他發現孩子已經死在他的懷裡。驚險的騎乘、奔馳的馬匹,以及父親對孩子愈來愈緊縮的掌握,是與護持創造性生命的精神框架對立的護持,那是什麼?是情慾倒錯(erotism perversion)的護持,指向戀童癖與死亡。

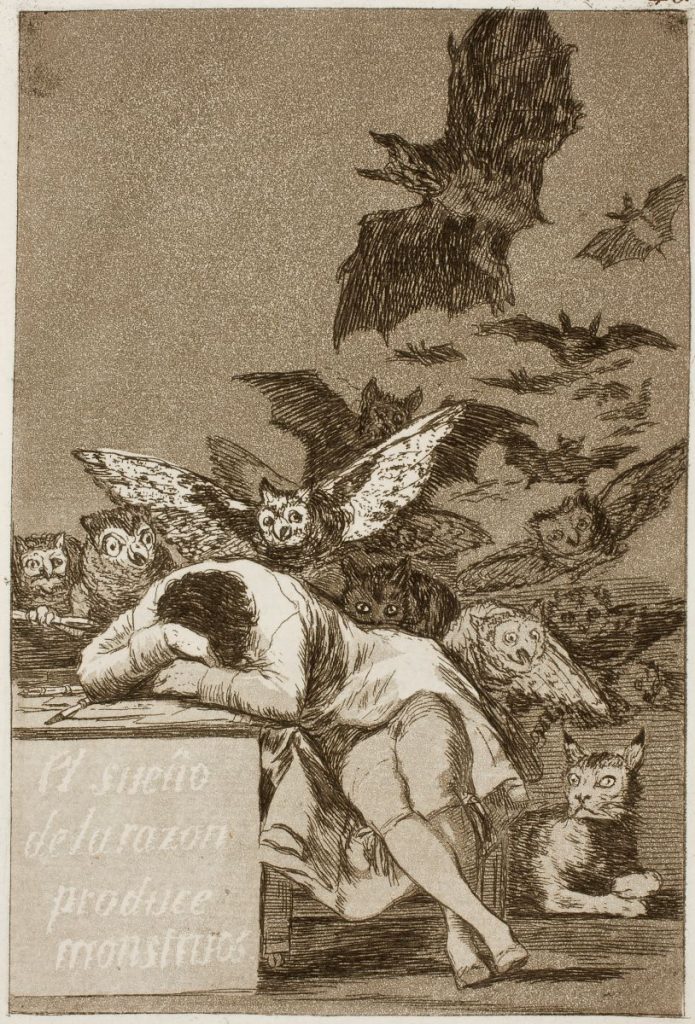

By Francisco Goya – Museo del Prado

Sklar又以哥雅(Goya)的畫作《洛斯·卡普里科斯》(Los caprichos)及 St. Christopher 的故事提及分析師需要相同的勇氣,作為精神分析師:

允許他自己的精神—身體作為被分析者困擾痛苦的共鳴板

一方面,這是為了在理性沉睡、心魔生焉時,允許怪物在黑暗的世界中出現而不評價(如哥雅所呈現的);另一方面,分析師也做為「幫助旅行者渡河的」人(如聖克里斯多福),分析師的工作,是去修復隱喻中的隱喻性,深度理解個案的語言,讓心中的怪獸得以透過隱喻的傳遞而釋放,那就是分析師工作的場域。

物化與疏離社會 創傷與重建的華沙首都

Sklar也談到他在波蘭華沙這座曾經受戰火摧殘的城市,注意到其建築表象與過去創傷之間的關聯,作為精神分析場域的隱喻。我們能夠從建築的重建中,讀到個體的創傷被物化與疏離的過程。

波蘭首都華沙曾經有1/4的城市是貧民窟,在1943年猶太起義時完全被摧毀;1944年蘇聯紅軍前進華沙之前,大部分的城市核心也被摧毀;波蘭反抗勢力起義對抗德軍納粹佔領期間,85%的城市被摧毀。現在我們看見的華沙,是在戰後根據義大利畫家卡納萊托(Giovanni Antonio Canaletto)有名的畫作複製重建而成。

在這個歷程中,社會文化就如同個體的創傷被物化與疏離,透過物化與疏離,社會文化遠離了被理解的可能性,它只能從外部被觀看。有趣的是,不了解其歷史的遊客反而能在被完美重建的中世紀環境中感到愉悅。

這座迪士尼般風格、重建後的建築物,讓人難以辨識它與過去傷痛歷史的連結,人們被表面視覺的愉悅感所迷惑,也點出了人們不想回憶傷痛歷史的傾向。然而,在城堡之外,舊城的中心,有一張小照片卻紀錄了在1945年被留下來的斷垣殘瓦,照片中除了荒涼被棄置的拱門外,還有右手邊的轉角處一小片搖搖欲墜的磚牆,這個巨大建築看來破碎,有如精神疾病患者必須壓抑那些因為太恐怖而不能被揭露的知識,但顯然這些知識(歷史)是需要被彰顯的。換言之,埋藏在外觀之下的建築歷史學需要被揭露與了解,這正是在諮商室中必須進行的工作:

在無意識歷程的黑暗裡,透過表面的補丁,去發現那隱藏中的暗黑歷史。

不只以藝術、詩作與建築的隱喻為例,Sklar也以他與一位21歲個案Mr. X的交談中的語言為例,Mr. X最愛的繼父在他兒時猝死,與繼父的情感和死亡的衝擊仍深深影響他,在與Sklar的交談過程中,Mr. X突然說出:

「有一個聲音在我腦海裡。」

「我是神與耶穌的孩子。」

這樣的話以隱喻的方式讓Sklar看見個案心中父親缺席的碎片,Mr. X透過宗教中耶穌與聖母的特殊關係與地位(耶穌作為神子,其在人世父也早逝)來安慰自己的傷痛,Sklar以此回饋給Mr. X,也讓他能從異化的精神疾病狀態,開始位移至能真正感受強烈悲傷情緒的狀態。

Sklar也以一位思覺失調症患者為例,在分析初期,她的狀態就如同華沙的廢墟,如佛洛伊德所說的:

我們發現妄想被應用在如同補丁遮蓋的地方,那個地方原本是一個與外在世界相關聯的自我裂口

原來,患者從她很小的時候起,她的父母便利用她在市中心經營戀童癖集團。在Sklar與共同探索之下,患者用詩寫下了具有洞察力、描述自己內在狀態的隱喻。這些都是精神分析透過「隱喻」去看到無意識(unconsciousness)的深度。

轉譯與翻譯的專業詞彙,隱含深層隱喻

宋文里老師回應Sklar演講的內容,談到關於「翻譯」(translation)與「轉譯」(translation)這兩個精神分析的詞彙,需要更多考量語詞的脈絡(context)與隱喻所置身的意象——正如精神分析師與個案對話的處境( situation)。尤有甚之,當詞彙由英文轉譯為中文時,其過程中已含有隱喻(或隱喻性)。

例如「transition」,宋文里老師特別譯為「渡」。

中文的「渡」本義就是”river crossing”,但這樣的隱喻又會衍生(derivation)引渡,渡化眾生等這些含義在其中,而這些衍義,在英文中都只能說成”crossing”而無法將 “transition” 中有關「渡」的意涵內化在其中,但如果仔細去推敲,這些衍生的意義其實是更為豐富且充滿意象的,就像Sklar那樣,他可以借用許多故事去開展出這些衍生的意義。

這樣的衍生,可以《箜篌引》這首詩為例:

「公毋渡河,公竟渡河,墮河而死,其奈公何?」

宋文里問道,為什麼公渡河會死?他以蕭照《光武渡河圖》所描繪的故事搭配分析,河的一岸是軍隊,若渡河而去則有死亡的威脅──這是藉由隱喻的聯繫來點出中國古代人對於戰爭以及死亡的看法。

此外,「渡」字還有「引渡、渡化眾生」的衍生意義。引渡、渡化,此詞彙來自佛教的自度度人的入世傳統,其極致甚至可用地藏王菩薩的名言「我不入地獄,誰入地獄?」來比喻捨己為人的大愛精神,因此,「渡」這個字與精神分析工作的精神可說是隱然相合的。這正是從華人文化中對於Sklar隱喻聯想的呼應。

撰稿:張瓊瑜、曾雅麟

審閱:林淑芬

編輯:劉達寬

活動連結:創傷與照顧研習營

Cover photo by Matheus Ferreroon Unsplash