政大華人文化主體性研究中心於2019年舉辦「創傷與照顧:華人社會家庭脈絡下的思考」五場系列工作坊,邀請社工、心理師、護理師、政治暴力創傷療癒工作者等實務工作者與人文學者對談,以「照顧」概念為核心,共同探討如何連接理論思考與實務經驗,發展華人社會文化脈絡下的照顧哲學與創傷治療模式。

第四場工作坊邀請原任職於中研院民族所、借調至促進轉型正義委員會的彭仁郁老師[註],以《「想起來了,然後呢?」精神分析取向政治暴力創傷療癒》為題,從現代對政治暴力的定義到分享政治暴力創傷的案例,點出心理療癒在轉型正義過程中的重要性。

講者:彭仁郁(中研院民族所副研究員、促進轉型正義委員會兼任委員)

威權時代冤案受害者的自我認同懷疑

除了上述的手法之外,還有更細緻的、也更難辨識的剝奪人主體性的暴力手段。去主體化是政治暴力展現暴力很重要的面向。它剝奪受難者所有能動性的可能,用專斷枉法讓人沒有規矩可循。

我們每一個人活在這個世界上,都有需要遵守的不成文社交守則--例如今天講座的現場,若有人起身打講者一巴掌,會引起其他人側目,甚至恐慌--遵守社會這些規定,才能讓人對生活產生基本掌握感,產生對他人和世界的信賴感,讓人能夠出門上學、工作、搭大眾交通工具等等,可以相信自己能夠相對安全地活在這個世界上。

但在威權的年代,統治者試圖剝奪一個人自我認同、自我定義的權力。例如陳欽生不是馬來西亞共產黨,但中國民國政府用酷刑拷打到受難者懷疑自己究竟是誰,逼迫受難者回頭審視求學歷程與人生經驗,產生對自我的懷疑,進而懷疑身旁的所有人的身份:「會不會因為與我親近的某人是共產黨,所以政府懷疑我是馬共?」、「我閱讀的書籍有沒有問題?」剝奪主體性的最極致,是讓人陷入無法思考、覺得自己已失去任何判斷力的程度,比方,受害者甚至會自問:「我現在承受的暴力真的是不正當的嗎?」

延伸閱讀:誤入白色恐怖冤獄,無法返校的馬來西亞僑生

在自我認同的懷疑中,產生了「搞不好施暴者才是正確的」、「我被施暴是應該的」這樣的懷疑,特別是冤罪假案的受害者身上,他們往往根本不明白自己究竟做了什麼而遭此對待,但因為受到酷刑,而產生自我懷疑。受難者的家屬也可能因為當時政府的「宣傳」,因而認定自己的親人真的犯了罪、將受難者視為歹徒。

直至1998年,戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例通過、政治犯被賦予全新的身份之前,都被統治政權、社會大眾,有時甚至包括自己的家人,視為罪大惡極的歹徒,許多受難者們因而難以定義自己是誰、自己身上承受的是否為不正當的暴力,也更加難以訴說加諸於己身的壓迫究竟為何而來、如何描述。

時至今日,我們在時空上有了距離,可以回頭去看、去說當時發生在這些人身上的事情,為何又如何是不正義的。

轉型正義與政治暴力的關係是什麼?

轉型正義的學理相當複雜,但我們可以將它的核心概念理解為:過去威權統治的政體和領導人,在民主化過程中,應如何被重新界定,指出其不義與不當,並進行適當的反省、處置和革新,好讓真相被揭露,創傷被平復,讓自由民主人權法治核心價值可以深入人心,避免錯誤重演?指認過去威權統治的不義、不當和不法,是非常重要的事,唯有透過威權統治政權性格的重新界定,才能夠明確指認出現行體制內還有那些沒有被處理的威權遺緒。

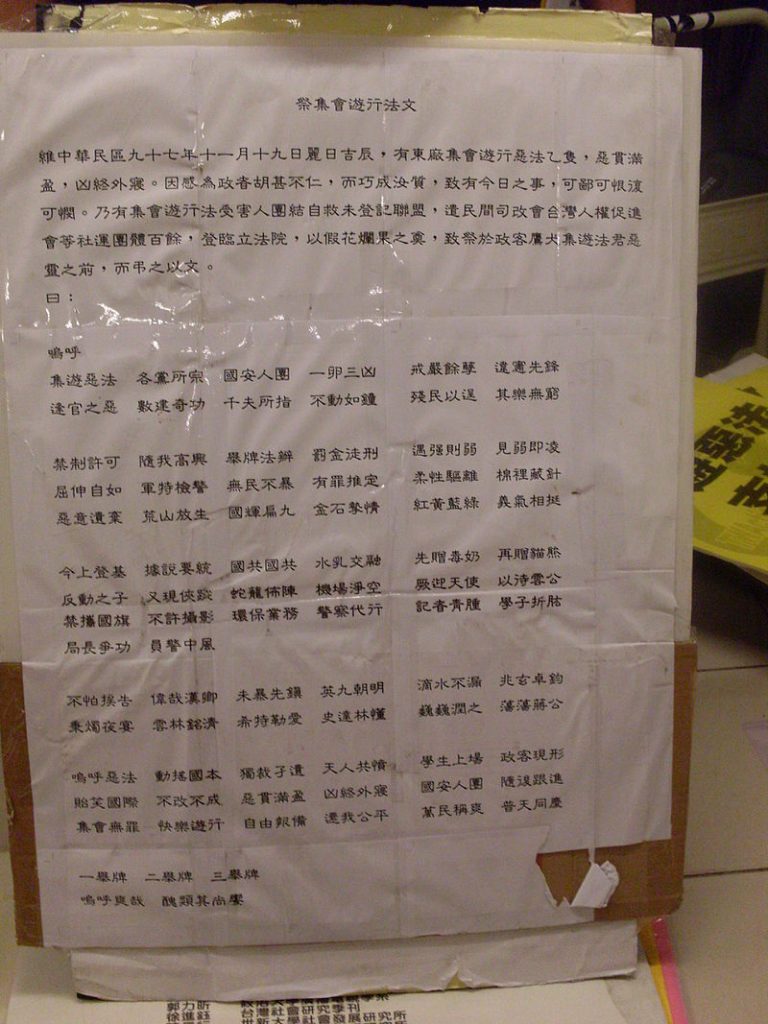

以集會遊行法為例。為什麼現行的集遊法它不是「報備制」?為什麼警察有權利審核你可不可以集會遊行?當然我們理解集會遊行需要避開一些可能會危及別人生命安全或者有疑慮的場所,比方說醫院,因為急診需要進出,不能夠堵在醫院門口。但除了這個以外,有什麼理由不讓別人進行非暴力的集會遊行,而要進行事先「審查」呢?

除了去命名過去的不正義之外,辨認政治暴力遺留下的傷害與傷痕,也是轉型正義善後工作中很重要的項目。

photo credit

真相釐清的多重層次

現在我們很常提及「釐清歷史真相」,有歷史真相後才能知道如何去面對傷害與傷痕。但在面對歷史真相時,我們必須討論能夠釐清真相的根據是什麼?是政治檔案嗎?當所有的歷史檔案都公布之後,就會有歷史真相嗎?檔案裡的陳述有沒有可能造假?這些都是我們在「釐清真相」前必須有所準備的問題。

以促轉會委託拍攝的紀錄片《不是自己寫的日記》為例,影片當中描述到,線民或特務由於害怕自己變成受到迫害的人、為了滿足上級的交代,因而往往誇大了被監視者的行為,例如發現被監控者與朋友見面吃飯,便誇大其吃飯的行為,將之描述為「密謀」。許多政治受難者在三十多年後看見檔案時才恍然大悟,發現原來當年監控自己的,竟然就是最好的朋友。在這些人際交往與時空背景的交織下,歷史變得非常複雜。

檔案中描述的事情,究竟是不是真相,我們要如何比對出最靠近事實的「真相」?而當檔案不足以完全佐證時,口述歷史又可以揭露到怎樣的程度?這個真相,是該以社會大眾的角度來觀看,還是以事發當事人的「我」這個主體的角度來觀看?我們能夠將真相的複雜層次撥開到怎樣的程度?

若從國家的角度來看,討論真相時,並不會進入到一個受害者的主體經驗層次去理解,但對心理工作者而言,這個層次是重要的。這也是為什麼當心理工作者參與轉型正義國家工程時,可能超出一般人對於轉型正義必要工作的想像。

延伸閱讀:歷史記憶:缺口用多元填補—藍適齊談台灣歷史記憶的獨特性

國家體制的連續與斷裂

作為民主化手段的轉型正義在制度面經常被討論的議題也包括,我們應如何可能與過去的威權統治體制進行切割和交接?台灣民主化至今三十多年,但在體制上,包含不同層次的法律、制度、行政機關的運作方式與習性,再來是思維上,我們到底有沒有跟過去做一個了斷,或者它其實一直延續到現在?這些都是轉型正義所要面對的事情。此外,在歷史傷痕的修復工作中,除了受難者和家屬的心理創傷,不同群體社會關係的修復,還關乎我們如何去修補國家與人民之間的關係,如果過去國家可以用如此暴力的方式壓迫人民,那麼我們今天又該怎麼相信這個國家不會再對人民施暴?

舉了一個我自己參與觀察的例子。在318運動期間,年輕的抗爭者對於警察的信賴度很高,這個信賴的破滅,可以說是導致323、324遭遇國家暴力的人們創傷的主要原因。在抗爭現場可以看到,沒有過往在街頭運動中遭到鎮壓經驗的人,在運動現場往往會認為「作為公僕的警察本來就是要維護『公共秩序』」,而參與運動的年輕人認為自己參與、討論公共議題本身就是公共的一部份,也應當受到警察的保護,警察應該去管束黑道、要保護陳抗者不受黑道的傷害與滋擾;又例如有些人會相信警察一旦脫下制服,就會轉身與街頭上的自己站在一起。許多參與運動的年輕人是真正相信這件事,以致於當323、324事件發生,警棍打在他們身上,身體流著血時,他們完全不知道發生了什麼事情。這樣在經驗與認知上的落差,以及心理上的全無準備,造成了創傷,「我不認為這個人會對我施暴,但他卻對我施暴了,以致於我都不知道這應該叫什麼」、「這就是國家暴力嗎?」、「國家暴力不是只出現在課本上嗎?」,這是許多受暴者的共同經驗感受,在事件發生的當下,他們無法去命名在自己身上的這個創傷究竟是什麼。

當時很多年輕人被打了之後不敢去醫院,他們很害怕去醫院後,當警方趕到醫院,院方會在沒有防備的情況下,把傷者的個資給了警察,導致自己可能被捕或起訴。當這群年輕人非常具體地用身體的疼痛,去體認到228與白色恐怖的意涵,體會到什麼是國家暴力,的確就很難繼續信任警察和政府。

而轉型正義中非常重要的工作,恰好也包含了在國家對人民施加政治暴力之後,我們如何去修補國家與人民之間的關係。

延伸閱讀:彭仁郁〈反叛中建構的主體:律法的違犯與服膺〉

轉型正義與心理療癒的關係

我們常聽到轉型正義的階段論:還原歷史真相,反省威權體制並清理其遺緒,平復歷史傷痕等,在這當中包含了制度、慣習及思想等層次的重整,然而,人們往往以為在這些都階段性工程完成之後,彷彿就理所當然會迎向和解。但和解要能夠發生的前提,其實是必須投入個人、家庭、社群和社會等多重層次的修復工作。但目前許多人普遍認為,只要還原了真相、各地的威權象徵被清理,心理的修復好像就會自動發生。但真的是這樣嗎?

就如同促轉會主委楊翠老師常說的:「最大的銅像就在我們的心中」,這一尊深藏在人們心裡的銅像和與之而來的傷痕記憶是最難處理的,所以就連清理威權遺緒的工作,也與心理療癒或修復息息相關。

政治暴力受害者的創傷修復、個別主體的重建,以及家庭關係、家庭成員之間的對話,我們比較容易認為這與心理療癒相關,但關於真相的建構,涉及詮釋的問題、詮釋的角度、對話的可能,實際上也與心理療癒脫離不了關係。

從不同層次切入,再詮釋威權時期的真相,從家國史的敘事是一種真相的呈現形式,而在個人史、家族史中,又有更加複雜、多元的真相,這些屬於不同個人、因人而異的真相或許進不了宏觀的歷史當中,但它在更微觀的不同群體成員之間,包括家庭與社區、社群,這個層次的真相為何、對當事者而言又有著怎樣的意義、帶來怎樣的結果,這些都必須被好好地處理。

以高一生的案件為例。高一生是日治時期被日本政府刻意培養的鄒族政治菁英,在二戰後擔任嘉義吳鳳鄉鄉長,對於部落族人有著高度的影響力。他懷抱原住民自治的理想,在二二八期間曾因間接協助部落主張武裝抗爭者而被國民黨政府懷疑,又受原住民中共在台「山地工作委員會」案件牽連,先後被迫自新、被捕,最後於1954年被槍決。然而,當局除了用叛亂罪定他的罪,也用另一個表面上看起來不是政治案件的手法來處置他:當局利用族人之間的紛爭,以貪污與侵占公款來定高一生家族的罪,以至於直到今日,高一生家族在鄒族族人的記憶中還是非常地負面,認為他們偷了族人的財產跟土地。這件事情到現在還是很難被處理,因為這已經不只是用家國史的層次就能夠去還原真相,同時也必須進入到部落當中去工作。像這樣的案件中,我們可以看見國家暴力如何在不同的個人、家庭甚至族群之間,製造了複雜的矛盾。

高一生

photo credit

高一生與家人

photo credit

除此之外,在轉型正義進行國家暴力真相揭露的過程中,還有另一群人也是我們比較少處理到的。這群人是過去長期接受黨國教育的上一代,他們的思想也許和如今投入轉型正義、創傷療癒工作的第一線工作者相當不同,但我們仍可盡量同理他們。

原因在於,他們過往所接受的黨國教育,造就了如今在他們心中所建構的真相的樣貌。由於他們的身份認同鑲嵌在過往對於國家的想像之中,所以當我們試著去拆解它時,幾乎就像是要上一代取消從小至今對歷史的認識及自我認同,面對這樣的一群人,我們究竟該如何處理,才有可能讓他們從另一個角度出發,試著開始理解這些我們如今知道的、過去所發生的事情呢?假如我們把通過各種方式盡量貼近真實的「真相」端出來推到這些人的面前,但這樣的真相要如何才能夠被他們所了解及接納,這個就是在心理層次上需要去處理的事情。

此外,我們每個人自己怎麼在家族史、集體歷史的重新認識中去進行自我重塑?我們如何想像自己與這段過去的歷史有什麼樣的連結?比方說,我過去曾有很長一段時間不敢講自己是台灣人,因為覺得講自己是台灣人時,感覺很奇怪,好像觸犯了什麼禁忌,但說自己是中國人,似乎也有哪裡不太對勁。這個拆解自身認同的過程,以5年級後段班的我自己為例,在威權體制下度過了青少年時代、接受過所謂的愛國教育,對於國旗這種「物件」投注了強烈的情感,要直到進入台大就讀,不小心撞見文學院在紀念「四六事件」,才終於第一次聽到什麼是「白色恐怖」。當時感覺自己被打了一個大巴掌,驚覺曾相信了一輩子的東西整個崩解了。但從那一刻開始,反省「我是誰?」、「我還愛國嗎?」、「如果我愛國,我愛的國是什麼?」等等的問題,這個直面自我、拆解的過程確實相當痛苦,而且在那個年代,並沒有人能陪你思考這些事情,所以,對於歷史的理解僵化、甚或麻木無感,對許多在那個年代長大的人而言,是很自然的結果。

上篇:政治暴力創傷:人類文明進步在精緻的滅絕?創傷是能夠療癒的嗎?(上)

下篇:政治暴力創傷:透過口述歷史穿越社會的認同裂縫,修補被遺落的靈魂(下)

[註] 此次工作坊演講日期為2019年11月9日,當時講者仍為促轉會專任委員,自2020年5月31日起轉任兼任委員。

編輯:張瓊瑜、江欣怡

核稿:劉達寬

首圖攝影:唐健哲