長期以來,許多人對於「德國」、「德國人」與「德國史」有著既定刻板印象。尤其在討論到轉型正義與二戰文化記憶 (Cultural Memory) 時,總以德國作為討論案例,並將其面對第二次世界大戰 (World War II, 1935-1945) 後的戰爭責任、國家暴力的轉型正義與歷史記憶處理方式視為典範。

但是東華大學歷史系副教授潘宗億老師有著不同的看法。他認為,「轉型正義沒有什麼『典範』,也最好不要有典範。」德國面對歷史的方式也不應「神格化」: 因為他們實際上也是用了半個世紀的時間,才逐漸接納過去、坦誠面對過往錯誤的。

2019年12月27日,由政大華人文化主體性研究中心主辦的「2019 歷史與記憶:系列演講」來到第四場。演講由藍適齊副教授主持,來自東華大學歷史系的潘宗億老師主講,他透過眾多歷史文獻、影視作品與著作,探討德國作為第二次世界大戰的戰敗國,政治人物、史家與民眾在戰後面對納粹黨 (Nazi Party) 與大屠殺 (Holocaust, 1933-1945) 歷史的心境、衝突、面對方式與歷史記憶。

在艾德諾時期之後

在戰後二十年的艾德諾時期,二戰時期的歷史是完全被忽略與邊緣化的。在艾德諾執政結束後,兩任繼任者路德維希.威廉.艾哈德 (Ludwig Wilhelm Erhard, 1897-1977) 與庫爾特.喬治.基辛格 (Kurt Georg Kiesinger, 1904-1988) 皆為德國基督教民主聯盟(Christlich Demokratische Union Deutschlands,簡稱CDU)黨員。他們承襲了艾德諾的作風,以消極的態度面對戰後歷史記憶與歷史詮釋問題。

然而,情況到維利.布蘭特 (Willy Brandt, 1913-1992) 擔任總理後而有所改變。身為德國社會民主黨(Sozialdemokratische Partei Deutschlands,簡稱SPD) 黨員的布蘭特,上任後的挑戰之一,便是需面對西德與東歐的關係。在冷戰時期,由於當時的東德受蘇聯所管控,東歐也被蘇聯影響;為了修補與東歐的關係,因此必須要先處理兩方之間的紛爭。 布蘭特解決紛爭的方式,是到波蘭華沙猶太區起義碑下跪,承認當年納粹黨對波蘭的暴行,也藉由下跪,表達具象徵性的公開宣示:從今爾後,願西德與波蘭兩方重修舊好。這件造成全世界大為震驚的「華沙之跪」,象徵著西德政府終於願意打破沉默,重新面對自我歷史。

Photo by Szczebrzeszynski on Wikimedia Common

但處理歷史記憶問題仍未結束。兩德統一後,德國總理柯爾 (Helmut Josef Michael Kohl, 1930-2017) 面臨巨大壓力,必須先處理東德極權政府所遺留下來的國家暴力問題,二戰的歷史解釋問題反而在一開始變得比較次要。從1980年代末期到1990年代,德國公領域才開始大規模利用海報、照片、紀錄片等方式,告訴德國人民,他們的長輩犯下的惡行,並從原本只討論猶太人屠殺問題,延伸討論到廣義的吉普賽人、身體殘疾或優生學上有缺陷者、同性戀的迫害歷史。

潘宗億提到,曾有英國史家言,戰後納粹與黨衛軍們承擔了其他人也應負的戰罪,事實上不只納粹,有更多人也需要負責。過往西德將「受害者階層化」,未全面處理受難者問題;但自統一後,隨著政府態度轉向,經過漫長的過程後,才讓德國人坦承的面對過往錯誤。如今的德國便如我們所見──以現任總理梅克爾 (Angela Dorothea Merkel, 1954- ) 為例,其廣納難民、貫徹人道精神的態度,便是德國不再逃避自身歷史責任的絕佳案例。

當代歷史記憶形塑與後世影視作品的歷史詮釋

從潘宗億老師的演講中,我們可發現到,二戰後德國歷史記憶、集體記憶、社會記憶與文化記憶的形塑的歷史脈絡。潘老師引用霍布瓦克 (Maurice Halbwachs, 1877-1945) 的「記憶的社會框架」理論,以及阿斯曼 (Jan Assmann, 1938- ) 的「文化記憶」學理概念[1],認為個人或社會群體中,會對一些歷史進行揀選、選擇,並透過主宰性論述以及經過某些歷程與階段,包括視覺化、儀式化、物質化、空間化,與各種形式的文化媒介,進而形成文化記憶媒介;甚至出現在許多文化生產品中。

戰後的西德便是實踐上述理論的極佳案例。艾德諾政府有意的以官方力量,為一萬一千名被驅逐的德國難民製作口述歷史。並在60年代以前的歷史教科書上,談論到二戰時,多僅提到「空襲」、「戰俘」與「東歐難民」。政府利用歷史教育,將反共論述、「猶太人是共產主義同路人」的說法擴大,讓西德後代輕信歷史,誤信德國在戰爭中受到的傷害。而在文藝影視創作中,許多藝術家與創作者特別在作品中凸顯德國戰俘問題,以 “man outside” 的雙重的隱喻方式,說明戰俘返國後無法融入社會的困境。除此之外,艾德諾政府甚至成立被驅逐者難民與戰爭傷殘部,來專門處理戰後創傷問題;並以統計數字說明,戰爭期間德國人的苦難,強化西德後代對於戰爭時期德國人的受害者印象。

Photo by Roger Rössing on Wikimedia Common

潘宗億坦言,一直到1995年,民意調查仍有百分之三十六的人認為德國受害程度不亞於猶太人大屠殺。他推測這群人應多為戰爭世代。他們經歷過戰爭,將戰爭時期德國的遭遇與艾德諾政府所宣揚的歷史記憶混雜在一起。戰後德國人也非常相信以下論調:都是他(別人)的錯、都是他們的錯,我們德國人民都是無辜的。我們不知道集中營是滅絕營,以為這些集中營都只是勞改營而已。

潘宗億老師強調,別看今天德國歷史教育的成功,當年官方的宣傳讓許多德國民眾到現代仍相信,納粹所建的集中營並不是滅絕營。潘老師舉了兩個例子:2015年時,有一位87歲的老太太公開宣稱,集中營並非滅絕營,而是勞改營;還有一個更年長的老先生也支持這樣的說法。由於德國憲法明文規定,在一般情況下,應避談納粹或否認、淡化大屠殺,因此最後兩人的下場都不太好。潘宗億對於這些人的際遇是極為同情的,因為對於他們來說,他們的認知是當年的「合法記憶」,只是在不同的歷史背景下,他們的歷史記憶變得「不合法」。

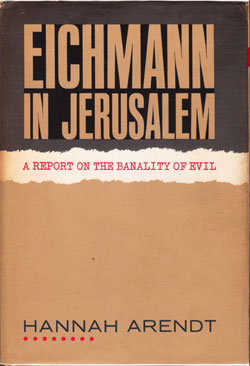

在艾德諾時代,民間普遍存在另一個迷思:德國國防軍、教會或一般民眾沒有參與猶太人大屠殺,他們沒有跟納粹合作。類似這樣的迷思被漢娜.鄂蘭 (Hannah Arendt, 1906-1975) 在其著作《艾希曼在耶路撒冷:一份關於惡之平庸性的報告》(Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil,台灣版名為《平凡的邪惡》)中大力批評,譴責西德政府對戰罪的姑息,更詳盡地分析德國人不只是因為反猶情節 (Antisemitism) ,而是在群眾政治底下失去理智導致超出政治常理的大規模、計畫性屠殺。

就如前文所述,潘宗億認為,歷史事件的意義內涵與歷史記憶一樣,是會隨時間改變的;也會隨著歷史脈絡,尤其是政治脈絡(國際政治與國內政治)而變動。隨著時間推移,陸陸續續有很多討論德國二戰時期作為的作品問世。這些作品的出現,是促使德國人面對歷史的重要作品,也可以看出德國人在處理歷史記憶上的努力。舉凡《謊言迷宮》 (Labyrinth of Lies) 、《大審判家》 (The People vs. Fritz Bauer) 、《行動代號:華爾奇麗亞》 (Valkyrie) 與《拆彈少年》 (Land of Mine) 等作品,都是潘宗億認為得以反映出德國人面對二戰歷史的態度與詮釋。

面對與省思

1999年的諾貝爾文學獎得主君特.格拉斯 (Günter Wilhelm Grass,1927-2015) 出身於但澤(Danzig,今日波蘭格但斯克),是二戰難民,戰後從波蘭返回後,寫下「但澤三部曲」。其中《錫鼓》(又名《鐵皮鼓》,原書名為Die Blechtrommel)在1979年拍成電影,以批判猶太大人大屠殺官方論述為討論主軸,拋出道德與倫理議題,展現二戰期間德國的加害者、受害者與旁觀者這些角色之間的灰色地帶,希望觀眾能夠透過作品,不再逃避過往歷史。

Photo by Blaues Sofa on Wikimedia Common

隨時間過去,歷史省思浪潮排山倒海而來。艾德諾時期留下的猶太人大屠殺歷史記憶,間接促使德國歷史記憶轉型不易;更別說德國民間社會早在艾德諾統治時期,便充滿了戰俘紀念文化的存在,包括禱告儀式強調戰俘的苦難經驗與責罵同盟國的聲浪。但由於許多藝術作品與官方的支持,現在的德國相較於歐美,展現出更包容與多元的價值。

潘宗億向演講的參與者拋出這個問題:「我們是否需要回首去處理過去發生的事情? 」對這個難以回答的問題他的看法是,我們需要關照過去,同時也要看現在跟未來,這也是歷史記憶的價值所在。當今的台灣在國族認同與轉型正義有很多需要討論與檢討的空間,潘宗億老師希望,藉由德國的案例,我們可以了解到,處理特定時期的政權、國家機器或是特定團體所造成的遺緒,皆需要報以耐心,如此才能更接近真相,讓過往被邊緣化的歷史不再沉默。

上篇:【沉默迷宮】我們是加害者還是受害者?德國戰後的記憶建構與辯證(上)

[1] 編者補註:在潘宗億老師2016年於《政大歷史學報》所發表的文章〈再見列寧:消費東德與新德國國族認同危機〉中,他便使用霍布瓦克的著作 On Collective Memory,來討論兩德統一後的文化記憶問題。相關論述詳參潘宗億,〈再見列寧:消費東德與新德國國族認同危機〉《國立政治大學歷史學報》,46期(台北: 政大,2016),頁151-213。

撰稿:吳怡慧

編輯:劉達寬

Cover photo by Josh Appel on Unsplash

(封面圖說明:納粹倖存者Siggy Weiser在奧許維茲集中營與祈禱的猶太青年們)