從「對日抗戰」的記憶到《台北大空襲》桌遊和「台籍日本兵」的故事、從「保密防諜,人人有責」的口號到講述白色恐怖的遊戲與電影《返校》,從「吳鳳的故事」到電影《賽德克巴萊》。台灣近幾年無論是對在歷史教育或是大眾文化之中,對過去的認識都有許多翻轉或補充,更讓這座島嶼記憶的多元性與認同的複雜性慢慢浮現。若要回答「我們是誰」的問題,不可避免要回顧過往,但「過去」安穩地等待我們挖掘嗎?記憶與紀錄之間是否會有所衝突?透過「物」的記憶能更多元地看見「人」嗎?歷史記憶與暴力之間有什麼關聯?

這些問題不僅是學術上饒富啟發性的切入點,也與在這個社會中共同生存的人們緊密關聯,政大華人文化主體性研究中心於2019年舉辦的【歷史記憶】系列演講即嘗試對這些問題展開討論與交流。第一場演講於10月25日舉行,邀請中研院社會所研究員汪宏倫以【我們能和解共生嗎?-反思台灣的記憶政治】為題主講,政大歷史系副教授藍適齊主持。

尚未清理的遺緒:戰爭之框與族群認同

汪宏倫曾提出所謂的「戰爭之框」來分析戰爭對社會的影響:戰爭導致的重大改變可能會影響社會的結構,同時也會形成集體的認知框架。[1]戰爭國家中為了動員人民,要透過區分「敵/我」,在貶低外部敵人的同時凝聚內部團結,因此以某種方式區分了「我群」與「他者」。同時,由於戰爭所發生的暴力任意無常,遭遇偶然命運的人們需要一個解釋:「為什麼我們遭遇這樣的事情」?「為什麼有這些犧牲」?因而,國家或共同體經常透過歷史敘事將逝去的生命、戰爭災難與共同體的存續、未來子孫的幸福連結,賦予偶然的悲劇更高層次的意義。

這些對於過往歷史與暴力的敘事,形塑了群體的認識框架,界定了「我們是誰、從哪裡來,又要往哪裡去」的集體身分認同,讓個人能夠獲得存在的價值感與意義感,形成了我們看待過去的方式,也影響了當下的政治判斷與行動。汪宏倫將「抗日戰爭—國共內戰」框架形成的記憶典範稱為「藍色典範」,其歷史敘事與認知以中國為中心,而「大東亞戰爭/太平洋戰爭」[2]的框架形成的記憶典範則稱為「綠色典範」,以台灣為中心;他特別解釋說這樣的命名是要讓我們意識到,記憶、認同與政治的緊密關聯。

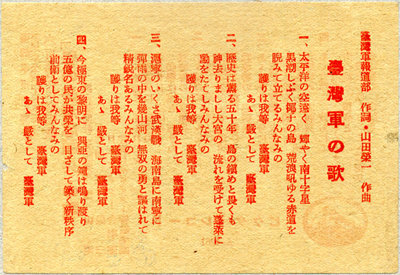

圖為戰爭時期錄製發行的軍歌內容

圖為自願加入或被強迫徵召的「高砂義勇隊」

記憶的運用與濫用

對汪宏倫來說,若不能意識到我們身處其中的「戰爭之框」與「記憶典範」,沒有去理清影響著我們的戰爭與歷史遺緒,那很可能強化群體關係與政治衝突的僵局。如他舉出從記憶典範上升到實質暴力與象徵性的暴力,不同的群體之間破壞對方所看重的紀念物(蔣介石銅像、八田與一像)。或者是兩種「中國因素」的牽動:(1)中華人民共和國的民族主義敘事,將台灣的分離視為帝國主義侵略中國的恥辱,而將統一台灣視為其民族認同的一部分。(2)中華民國在台灣落地生根,但是曾經統治整個中國並與中共發生內戰過去,仍影響著台灣人的國家認同。身分認同需要他者的承認,但是太過注意他者的眼光,也可能讓台灣好不容易挖掘自身記憶形塑的主體性,又轉向「中國中心」,一種以中國的眼光(無論是為了接受或反對)為中心的身分認同。

圖為綠島監獄被潑紅漆的蔣介石像

photo by Prince Roy on flickr

對於如何清理戰爭遺緒與化解記憶典範的衝突,汪宏倫提出了兩個方向:一方面是對於「記憶的運用與濫用」更深的認識與覺察;另一方面則是設法超越民族式的認同,思考形塑以普遍價值為目標的共同體認同。

汪宏倫引用法國哲學家呂格爾的著作《記憶,歷史,遺忘》(La mémoire, l’histoire, l’oubli),該書探究了記憶被運用與濫用的三個層次:(1)從精神分析上可以發現創傷導致被阻斷的記憶。(2)從實際在書寫或記錄中,我們則會發現對記憶有操作性。(3)在倫理與政治的層次,記憶則是被義務化了。無論是哪個層次,對記憶的運用同時也包含著濫用,對某些記憶的揭露,同時也是對其他記憶的遮掩。如倡議公民民族主義的法國哲學家Ernest Renan特別強調:

「要創造一個民族(國家),最重要的是遺忘,甚至是把歷史搞錯(Forgetfulness, and I would even say historical error, are essential in the creation of a nation.)」。

從理論上的批判切入,能讓我們意識到不同記憶典範包含的運用與濫用,關鍵在於意識到我們所陷入其中而不自知的框架,以及框架所導致的僵化對抗,避免我們在對抗中筋疲力盡,而沒有思慮清楚我們對自己述說的故事將帶我們走向何方。

和解共生的歷史敘事:以普世價值為目標的共同體理想?

關於走向何方,汪宏論問現場的聽眾一個艱難的問題:台灣社會作為一個共同體,如果要決定它的開端、它的奠基時刻(founding moment),那會是哪一年?汪宏倫帶著我們去考慮與台灣有關的重要年分:被割讓給日本、中華民國建立、日本投降、中華民國撤退來台、退出聯合國,乃至威權體制向民主體制轉移的國會改選、總統直選,再到政黨輪替。這些事件好像尚不能在台灣社會中成為凝聚全體的共同體開端。

或許是意識到這樣的描述好像是某種泛政治化的呼籲,汪宏倫解釋道,他的用意並不是呼籲某種政治上的行動,而是在採取這些政治行動之前去思考:

「到目前為止,到底我們這個集體社群、集體記憶到底是從什麼時候開始?要怎麼講出一套大家都可以接受的論述,(因為)到現在(台灣社會)還缺乏一個普遍被接受的共同基礎。」

對於「戰爭之框」和「記憶典範」的反思,都是為了要為政治行動做準備或補充,汪宏倫認為,由於記憶典範的不可共量,牽涉到不同族群的身分認同,對於集體中的個人來說,否定我們的記憶與歷史故事中重要的人物、事件、價值判斷,也是在否定「我」與「我們」的存在,這因此在政治行動(如轉型正義的實施)中可能導致更加不能彼此理解與溝通,形成更深的鴻溝。

他倡議社會學者傑弗里.亞歷山大(Jeffrey Alexander)所提倡的『民間修復』(civil repair)來回應這樣的困境,由民間團體自發地反思歷史敘事,重新建構能讓整個社會彼此兼容的後設敘事,一種新的共同體論述。然而,要建構新的共同體,代表不僅是延續既有以民族國家為框架的想像,汪宏倫以共善的終極追求作為新共同體論述的指標:我們希望能夠一起過得更好的話,要實現哪些普遍性的價值?自由?民主?和平?多元?這些價值的內涵又是什麼?[3]歷史記憶能夠幫助我們,去回答關於自我認同的「存在主義式問題」,那我們又應該記住哪些過往,來彰顯我們是什麼樣的人?

汪宏倫舉例:「台灣民間真相與和解促進會」即以民間推動的方式,促成了公共討論與官方政策的改變。

如景美人權文化園區(左上)、綠島人權文化園區(左下)的建立。(圖右為真促會出版關於白色恐怖的書籍)

photo by 賴亮名 on wikimedia & vegafish on wikimedia

汪宏倫也強調,這樣的共同體論述並不容易,他也不是忽略了我們的歷史經驗與政治現實,但理論家的工作也是去指引理想的可能性,從歷史上可以看到,無數曾經被邊緣化、不曾被看見的群體(女性選舉權、黑人民權、LGBT族群的權益),在漫長的過程中逐漸獲得自身的主體性,成為社會的中堅份子,理想的艱難並不能作為我們朝理想努力的藉口。

實踐上的提醒:良性的記憶與遺忘

在與組成多元的現場聽眾(包括來自政大與外校的同學、東南亞與港澳學生、中國籍的訪問學者與同學、校外人士等)互動交流中,激盪出不少有趣的反思,比如歐洲共同體作為一種超越民族國家的框架,或許可以是台灣形塑新共同體認同的參照,對於近年極右派在歐洲各國的復興,也可以作為對民族主義的能量保持警惕的借鏡。

也有人提問關於「遺忘」在歷史記憶中的作用,汪宏倫以日常生活來比擬,我們的日常生活並不可能記得所有事情,在某些情況下遺忘甚至是不可或缺的,比如情感上的挫折、創傷的經驗;他也由此進一步在重申,在我們的公共討論與歷史記憶中,操弄與阻斷的記憶都是不可避免的,因為那都是緣於人的處境。關鍵並不是要徹底擺脫任何操弄或阻止任何記憶被阻斷,而是讓社會上參與的群體和個人有充分認識、考慮、交流的可能性,在這樣的基礎上去影響政治共同體的建立。要保持這樣的環境,需要官方與民間都有開放的心態,即使對歷史敘事或記憶有所衝突,也能保持溝通、互相啟發。

對此,聽眾中有人提出擔憂,如果許多曾經被壓抑的記憶現在能共同被接受了,那會不會導致人們遺忘了過去的艱難,甚至讓歷史記憶平庸化?汪宏倫舉了一個他在國外的例子,美國國慶時人們歡欣慶祝,野餐、觀賞煙火、家人朋友歡聚,人們或許不會在每次的國慶時大書特書開國元勳的艱難、多少人死去換來國家的建立,但是不訴諸悲情或許也代表著美國人的認同已經不再與英國糾纏。對照之下,與中國有著相似的悲情民族情感的台灣,或許也需要這種不同的場景來擴大我們對於自身共同體的未來想像。

上篇:

【歷史記憶】我們能和解共生嗎:台灣的記憶風潮與記憶典範

延伸閱讀:

〈我們能和解共生嗎?反思台灣的轉型正義與集體記憶〉 (聯經《思想》期刊 42 期)

[1] 編按:汪宏倫等,2014,《戰爭與社會:理論、歷史、主體經驗》(台北:聯經出版公司);汪宏倫,2016,〈戰爭與社會:對「二戰結束七十週年」的觀察與反思〉,《國史研究通訊》,第10期6月:頁121-31。 [2] 審註:嚴格來說,台灣歷史上只存在「大東亞戰爭」,不存在「太平洋戰爭」。台灣當年被動員參與的是日本帝國發動的「大東亞戰爭」,但是等到1945年日本戰敗之後,美軍佔領日本,認為「大東亞戰爭」一詞帶有軍國主義色彩,不准日本再使用這個名稱,只能用美軍使用的「太平洋戰爭」來取代,因此日本戰後大多以「太平洋戰爭」來指涉過去所稱的「大東亞戰爭」。問題是,台灣戰後並沒有被美軍佔領,「太平洋戰爭」一詞也不曾存在於1945年之前的台灣歷史。台灣現在很多人使用「太平洋戰爭」,是跟隨戰後日本主流媒體與學界的說法,但對於真正活過戰爭時期的台灣人來說,他們當時所經歷的是「大東亞戰爭」,不是「太平洋戰爭」。同一場戰爭,不同的命名,這也是一種「戰爭之框」的轉換。相關的討論可以參見:汪宏倫,2014,〈東亞的戰爭之框與國族問題:對日本、中國、台灣的考察〉,汪宏倫編,《戰爭與社會:理論、歷史、主體經驗》,頁157-225,台北市:聯經出版公司。 [3] 編按:汪宏倫,2016,〈走出認同困境,重建共同體論述〉,《廿年民主路,台灣向前行》,頁85-107,台北:聯經。

撰稿:劉達寬

審閱:汪宏倫