本文為政大華人文化主體性研究中於2018年舉辦之《華人文化主體性研究:回顧與前瞻》論壇 「華人倫理實踐研究」,會中宋文里老師所發表之演講講綱,曾刊載於《人間心理學》。宋文里老師從對於將文化實體化、僵固化的危險談起,並重新思考風土與理論的主客關係,並以語言貫串其思路;在批判與再思「本土化」之後,摸索療癒現場自省、自發、自覺的可能性。

文:宋文里(前清華大學社人所、社會所教授,輔仁大學心理系兼任教授)

○、

我從1996年起開授「文化心理學」課程。由於在此之前將近十年的時間,我先後閱讀了至少四位原創思想家作品,這才肯定要加入這股新興的心理學思潮。[3]這四位具有啟發性的先師是:

- Edward Sapir,他在耶魯大學客座的年代(1931~1937)第一次開設了「文化心理學講座」;

- 俄國的Lev Vygotsky,在1925~1934年間自行創立了一系列歷史-文化心理學的研究和理論,其中兩本較早譯為英文而廣為人知的著作是Mind in Society, Thought and Language (另版:Thinking and Speaking);

- 劍橋的哲學家 Ludwig Wittgenstein,在他最具影響力的《哲學探究》(Philosophical Investigation)一書之外,還有一套遺作Remarks on the Philosophy of Psychology,將語言哲學的難題交織到心理學的許多前提預設之中;

- Charles Sanders Peirce最早將semiotics(俗譯「符號學」)的問題全面鋪設出來,從他的全集中選出的Peirce on Signs是其中最精鍊的讀物。[4]

文化心理學一開始就包括ethnopsychology, folk psychology(相當於「民族心理學」)之類的議題,但根據Richard Shweder的說法,文化心理學必須超越這些個別文化的研究,以「超文化」的(transcultural)視野來思考文化對在地人以及對人類的意義系統問題,因此,文化心理學不會停留在民族心理學的研究框限之中。 在開課當時,台灣唯一接近於「文化心理學」論述的學院組織,最早的就是台大心理系的「本土心理學研究室」(起於1991)。我曾經受邀參加該研究的創始群隊,也曾經投稿刊登於《本土心理學研究》期刊(1996)。但捻指一算,我開始探索文化心理學的時間(約在1985)早於「本土心理學研究室」的創立。當時我還不知這種研究在十年之前已經出現於國際學界,譬如Paul Heelas & Andrew Lock所編的Indigenous Psychologies(1981)一書。然而,開課之後十年,我寫下〈第三路數之必要〉(2006)[5]一文,已經旗幟鮮明地表示:我既不看好,也很難再支持「本土心理學」運動,或「華人本土心理學」的發展。因為這個運動悖離了我所知的文化心理學研究宗旨。其中值得注意的是一個看起來很小的問題:我原以為這種「本土心理學」使用的英文應該是複數形式(如Heelas & Lock那樣的indigenous psychologies),而不是單數的“indigenous psychology”──這「單數/複數」的問題已經被人提起多次,但似乎總是沒對上問題的核心。而當我們要談「問題核心」時,那就再也不是個小問題,因此,我的話題要從此開始。

一、

單數的本土心理學,標定一個族群作為研究範圍,當然就是自己所屬的族群。本來,任何地區發展的(單數的)本土心理學都可以自成一格,這不是問題;但我發現的問題狀況卻比這要嚴重得多:

- 當一個研究群一直不能跨越單一族群限制,來和其他各種本土心理學對話,這已經把「跨文化比較研究」排除在外,其中隱含著認識論障礙(epistemological obstacle)。

- 這個研究群甚至不和異文化,以及本土之內的各個次文化對話,這就是對他者無知,不顧「自我反思」的研究方法,形成了也缺乏自我批判的本體論危機(ontological crisis)。

這重重障礙與危機的發現,使我開始懷疑:像這樣的研究群,不論是自覺或不自覺,是否意圖發展出一種自說自話的「研究」,而不以對話作為研究的基礎?若是的話,像這樣的「單一族群主義」,不論該族群的涵蓋範圍有多大,表面上都可稱為「自己的文化主體性研究」──果然,這個「自己」就不疑有他地被稱為「華人」了。(**「華語」和「華人」是顯然有別的概念,一字之間的毫釐之差,失之千里矣。)

既然談到這裡,有幾個相似而容易混淆的用語,我們必須仔細加以釐清,才能明白這種「華人的/主體的」研究,在我看來為何危機重重。我們當頭的用語問題本來應落在「華人」上頭,但從文化心理學的理論來說,更該釐清的就在「文化主體/文化主體性」這組詞彙上。

什麼叫「文化主體」?假若要拿這當作研究題目時,寫研究計畫必須附上英文摘要,我的揣測是提計畫的人會使用“cultural subject”或“culture as subject”。但把這兩詞分別鍵入網路搜尋引擎,結果是這樣:

- 前者只會出現“cultural subjects”,是指文化課程所包含的內容,無關乎「文化主體」;

- 後者也不是個慣用語,因此查無內容。

所以,「文化主體」確實只出現在我們使用的現代漢語圈子裡,也可確定是最近才鑄造出來的新詞彙,辭典還來不及收錄,因此查不出它的語源。

不過,在我的文獻閱讀經驗中,以實在論(包括以所謂的「建構實在論」constructivist realism)為基底的「本土心理學」研究群作品,最可能就是此詞的始作俑者。因為他們慣於把「文化」視為一個可以實體化的對象,亦即在談「主體化」之同時,就是在進行「客體化」,譬如把文化說成「一套生活方式的整體結構」,並且還強調這個整體結構的連續性,具有綿延不斷的本質,通常就是指一個國族或國家的歷史。這確是本土心理學最慣常使用的語意,而其中那個被實體化的主體就叫「本土」,或叫做「華人」──「本土」是指「風土/文物/民情」;「華人」則強調了具有延續性的「中華歷史/文化」。以上是對實在論所作的語意分析。分析結果會有這種發現,也是因為實在論語言本身的所指非常狹隘之故──它很快就會陷入無可遁逃的失語症命運。

當我們習慣於日常用語,把「社會」、「文化」都當做某個族群,甚至某個地區、國家的同義詞時,我們確實已經把那兩個語詞都實體化了。我並不反對這樣的習慣用語叫做「方便之詞」;但在更進一步的深度探討中,我建議要採用存而不論之法,把日常用語中的習慣先予以懸擱。嚴格來說,文化不會,也不可能,是什麼「主體」;最多,我們可說文化有其「主體性」,這就比較接近於我們本來想要強調的文化主體功能,或自主作用──文化是一種恆動的狀態,不會停下來擺個身段,就像現代量子力學對於物質的微粒子理解一樣,任何一位科學家都不可能叫它來一個停格,好讓你能確確實實地描繪或拍攝出它的身姿。恆動的微粒子只能作個或然(機率)的估算,而不會讓你描述出定然(精準)的樣貌──在這樣的認識之下,甚至必須推翻「微粒子」的物質理論。我們對於文化也必須作如是觀,換句話說,想討論文化和主體,我們只能說它有主體性,而不能以「文化主體」之名來為它偷渡出一個不能成立的實體。

二、

「偷渡實體」的問題是很多本土論者共有的難關。反過來說,當我們在強調文化的主體性就在於「話語主體」(speaking subject)上,這和觀察文化所表現的風土人情、文物慣習,基本上是兩回事──前者強調動態,後者則一直強調停格。對於「文化」的議題,前者要強調「華語」(漢語),而後者則強調「華人」。我們之所以要作此區分,乃起於這樣基本的疑問:我們研究的究竟是「華人」還是「會講華語(漢語)的人」?──講華語(漢語)的原住民並不自稱「華人」(漢人),此理至明!

這就好比在問:心理學對於反思,究竟是在乎「能思」本身,還是更在乎「所思」?譬如人對於杯子的認知──對心理學而言,要點在「認知」(主觀功能),還是在「杯子」(客觀對象,即「客體」)?──但這麼基本的問題,在杯子變成餐具、餐飲行為、飲食習慣、飲食者動機、菜飯的定義等等複雜對象時,心理學常常守不住它自己的任務(認知),而會跟著對象起舞。或者,如果它真守住了任務中的要點,卻常會以另一種實體化來把問題轉變成:認知者甲和認知者乙的所知(「客體」)有何不同──這其實是一樣的毛病,就是仍然落入了「對象」的圈套,而不再關切心理學自身的知識任務了。

說到這裡,我們也可以準確地回到本土心理學發展史上的一個公案:在引進語言學、人類學所討論的“emic/etic”之別時,本土心理學運動(甚至可能是整個「社會科學中國化」運動)把這對語詞翻譯成「主位/客位」──它是一種誤譯,亦即一種過度詮釋(over-interpretation),嚴重偏離了語言學或人類學的原意──而當這個運動就在此基礎上展開其世紀大業之時,它已經在望文生義、以辭害義地說:它所在乎的就是在主位上的實體對象,而非在客位上的「外來理論」。文化就等於風土人情在「主位」舞台上的表演;至於「客位」的舞台,它根本不屑上。實體化有了個如此的「理論依據」而致把主體性的問題完全置諸腦後。

但是,“emic/etic”到底是什麼理論依據?──首先,這本來是個區分話語型態,亦即區分文化層次的理論,這是個本土理論嗎?為何在翻譯成「主位/客位」之後,會立刻不言自明地把前者(emic)視為本土的天使,而讓後者(etic)變為外來的魔鬼?

三、

對於「“emic/etic”到底是什麼理論」的問題,我在先前作品(〈第三路數〉一文)中已經作過充分的批判詮釋,本來在此也不必再加贅述了,但是,在讀過Marcus and Fisher (1986/2004: 30)的《文化批判人類學》[6]之後,有一點心得,可進一步拿來說明那「天使/魔鬼」式二分法的涵義,以及「主位/客位」二分法的誤解何在。

Marcus and Fisher特別說明了etic是指某種脫離文化脈絡的理論,不適於解釋文化的在地意義。但在此並沒有說明:和文化脈絡較為親和的「emic現象」如何可以成為任何「理論知識」。我們只知道使用“emic/etic”的區分可以說明有些理論的去脈絡化(decontextualization),同時也可達成對於該理論的批判,但當Marcus and Fisher說這組“emic/etic”的區分概念很接近於Clifford Geertz所用的「近接經驗(experience near)/疏遠經驗(experience far)」的區分時,我們卻知道Geertz從未使用這組區分來說明「某理論是否適用於解釋在地經驗」的問題。於是,對於最早提出“emic/etic”區分的Kenneth Pike,我就很懷疑他所說的emic approach在理論形成上是否已構成了自相矛盾的難題?

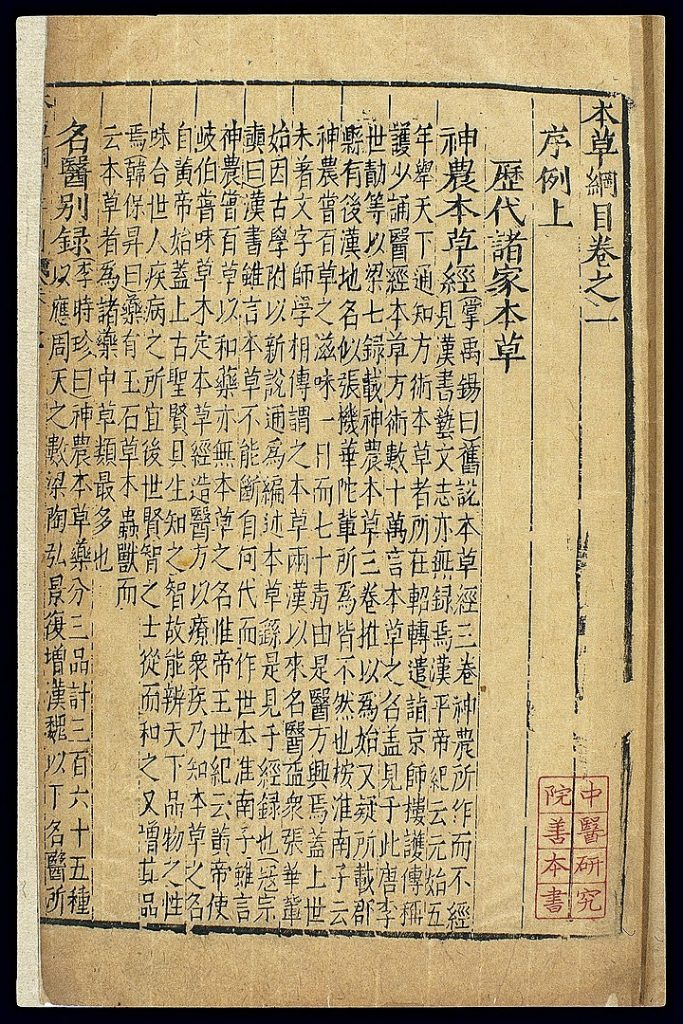

我認為既然叫做emic,就不會有「emic理論」。只能先把「emic經驗」轉變為emics(亦即「emic學」──學說或理論),之後才能作「emic理論/etic理論」的比較。矛盾之處在於:為什麼在地的「emic經驗」會轉變為「emics的學問」?「百姓日用而不自知」本是在地知識(local knowledge)的常態,而當在地人試圖從「不自知」轉變為某種「知」的時候,那也不表示他們已經成功地達成一種可以與etic理論相提並論的層次──這是許多研究「ethno-理論」的人都知道的事實:譬如拿藥理的土方相對於製藥的理論來說,常是不可比較的,而不是藥方是否適用於治療在地疾病的問題。巫醫的「藥理學」(如果有的話)只是漢醫所認知的藥理學(本草)的某種「擬仿」,不論前者所製作的藥方適不適用於當地人──還有,什麼叫做「適用」?這難道不是另一個更需要批判詮釋的問題嗎?這裡所說的“emic,” “ethno-“,真的可以稱為「主位」嗎?它自然等於「主體性」或「自主性」嗎?我們對於這個問題作出的回答應該說:「正好相反。」──難怪在地人自己也必須發展出某種自我批判,譬如在漢傳文化系統中發展出「聖/巫」之別,或「漢醫/巫醫」之別;雖然這有別的兩者都可視為「在地的」(本土的),但他們之間已形成內在拮抗的局面,無論是表現為認知差異或階級差異皆然。我們所謂的「主體性」究竟會落在「拮抗局面」中的哪一面?我想我就把答案留給在座的各位吧!而當我們在接觸到這種差異的狀況時,只把“emic/etic”的區分拿過來套一套,那就是完全失去批判思考而變成不知所云了。

實體的有無,在此也無助於區分,而只會說:兩者都屬文化實體。那麼,能夠辨別實體之間的區分者,必屬另一個理論層次的問題──本土心理學對此,亦即同一文化內部何以產生互相拮抗的差異實體,可曾有過任何超過「主位/客位」的其他說明?

photo credit

本文第二部分:

【轉載】宋文里:「華人/本土・文化主體・文化主體性」: 文化的療遇時刻(二) – C-Culture Zine (nccu.edu.tw)

本文第三部分:

【轉載】宋文里:「華人/本土・文化主體・文化主體性」: 文化的療遇時刻(三) – C-Culture Zine (nccu.edu.tw)

演講影片:

「華人/本土・文化主體・文化主體性」: 文化的療遇時刻|宋文里 – 漢學虛擬學院 (nccu.edu.tw)

[1] 本文可視為先前著作的補述:宋文里,2014〈療遇時刻:理心術與療癒的多重文化交叉論述〉,《哲學與文化》,第41卷,47-74。 [2] 對於這個論壇主題,我曾被困擾良久,一度猶豫是否該拒絕邀請。我認為比較對勁的措辭應是「文化主體性的華語探究」。我在本文中就是在闡明我所猶豫的種種問題。 [3] 「文化心理學」(cultural psychology)雖然不是很新鮮的字眼,但最近一波文化心理學思潮確實是在1990年代才出現。Richard Shweder的兩篇文章可說是文化心理學的發起宣言:’Cultural Psychology: What Is It?(1990)’, ’Cultural Psychology: Who Needs It?’(1993)。 [4] 由這些原創者引發的「文化心理學」,在經過將近半世紀後才慢慢成形,並在1990年代開始現身於當代人文科學中。到了2010年代,已經可以集結出一大套作品集,用以界定其研究的基本理論(元理論)、方法論、題材範圍、及應用實踐。可參見本文附錄〔Oxford Handbook of Culture and Psychology(2012)一書的目次摘要〕。 [5] 宋文里,2006〈第三路數之必要:從本土主義轉向文化論的心理學〉,《應用心理研究》,31期,75-92。 [6] Marcus, G. E. and Fisher, M. M. (1986/2004).(林徐達譯)《文化批判人類學》,新北市:桂冠。關於“emic/etic”的區分,見該書p. 30註腳。