史學泰斗、華人世界極具影響力的公共知識份子余英時於今年八月一日離世,C-Culture Zine作為關注華語群體、華人文化的媒體平台,以九月聯經舉辦的「余英時紀念論壇」為引,追憶並思索余英時的生命、思想與著述對華人世界的當代意涵。本篇內容為第四場次【史學家的耕耘】,王汎森、陳弱水、彭國翔三位教授的發言輯錄,轉載自聯經思想空間。

講者:陳弱水(國立臺灣大學歷史系特聘教授、中央研究院歷史語言研究所合聘研究員)

公共參與體悟時代 博貫兼通開創新局

主持人和兩位主講人,各位線上的朋友們好。我今天負責介紹余先生的中國古代跟中古史的研究,也就是說從先秦到唐代的部分。剛剛聽了汎森兄講,我的內容其實跟他可以呼應的地方相當多。

我要介紹的雖然是余先生關於早期中國史的研究,不過因為余先生是一個非常特別的人,所以在進入這個主題之前,我還是要提出兩點有關他的一般性認識:

第一點,余先生的首要身份是學者,是歷史學家,他絕大多數的思考跟著作都跟他的學術生涯、生活有關。可是余先生之所以對知識界有那麼深的影響,他的離世引起這麼大的震動,還是因為他公共知識分子的身分。他的公共知識分子的角色,是先於他的學者身分而存在的。他在26歲的時候(1956年)發表了第一篇學術論文,而在那之前已經發表了差不多60篇文章,很多都是涉及文化、政治、歷史的大問題,所以他的學術風格跟公共知識分子的身分是很難分開的。汎森剛剛提的事情引起我很多聯想——在余先生剛到哈佛,甚至成爲正式研究生之前,他已經寫了與商人有關的文章,寫中國歷代政府對商人的壓迫。所以余先生注意商人問題比汎森兄剛剛講的還早,可見他的敏感度非常高。

第二點,就是在學術研究上。余先生在很多領域當中都有原創性成果,他不但是多領域的學者,也是一個「通家」,通貫性的學者。我們因為讀了很多余先生東西,可能有點習慣了,可是像他這樣子又通又專的學者是非常少的。

余先生的歷史研究是從中國史的前半段起家的,更確切地說,秦漢史是他的第一個專業領域。余先生發表的第一篇論文,就是〈東漢政權之建立與士族大姓之關係〉(1956),這是他在新亞研究所的研究論文,也是在新亞唯一的正式的學術業績,我想這對他而言應該很有紀念意義。在我看來,作為一個學者,余先生在研究上取得突破,是他的第二篇論文〈漢晉之際士之新自覺與新思潮〉。這篇論文體大思精,處理非常多的現象跟問題,有很多超越前人的看法,而且他用「群體自覺」跟「個體自覺」的說法來做通貫性的說明,我個人覺得就研究水準而言的話,這篇可以說是體現了他超一流的學者品質。

鑽研漢代對外關係到魏晉士大夫文化

從學生時代開始,余先生就一直從事漢史的研究,他在這個領域中也做了很多卡片,大概是唯一他做卡片的領域。1967年,他從密歇根大學回到哈佛任教之後,研究重心才轉到明清思想史,特別是清代。比較特別的是,正如剛剛汎森兄提到的,余先生最大分量的漢史研究,並不是他投入最深的思想文化史,而是漢代人與外族外國的關係,特別是匈奴。在這方面他主要的著作就是英文專書——《漢代中國的貿易與擴張》。余先生研究漢代中國的對外關係,是從博士生時代就開始,他選這個題目可能還是跟當時美國漢學界的主流問題意識有關。而余先生的最後一篇漢史論文,是1987年發表的〈漢代循吏與文化傳播〉,這是非常重要的研究,對於早期中國士人的性格以及儒家文化的傳播方式,都有很具體、深入的揭示。

跟漢代研究的情況不同,余先生關於魏晉南北朝史的研究全部屬於思想史的範圍。魏晉南北朝的思想文化有一個特點,就是宗教跟文學特別興盛,這個宗教指的是以佛教為主,還有興起的道教。就中國歷史而言,這是一個重要的新現象。所以學者研究東晉以下的歷史,重點大部分都放在這兩個方面,反而忽略了士大夫原有文化傳統。這當然是新的傳統,受到玄學影響的演變,余先生的著力點就在這個地方,在這方面他對魏晉南北朝的思想史做出了突出的貢獻。80年代以前,余先生關於從古代到魏晉南北朝的重要的思想史研究成果,就收集在聯經出版的《中國知識階層史論:古代篇》。

從近代回望古代 發掘中國的軸心突破

余先生古代史的研究也是集中在思想文化方面。余先生對先秦思想的興趣很早,他不但讀先秦思想,而且讀了近代有關先秦思想的經典,注重章太炎、胡適、梁啟超等等。余先生不但在先秦諸子及經書上下功夫,他還注意甲骨文、金文的研究,譬如說對王國維、陳夢家、郭沫若的著作也都很熟悉。先秦諸子思想,在某個意義來講,等於是他學思生涯的起步。結果沒有想到,因為偶然的因素,他最後一部主要著作也在這個範圍。

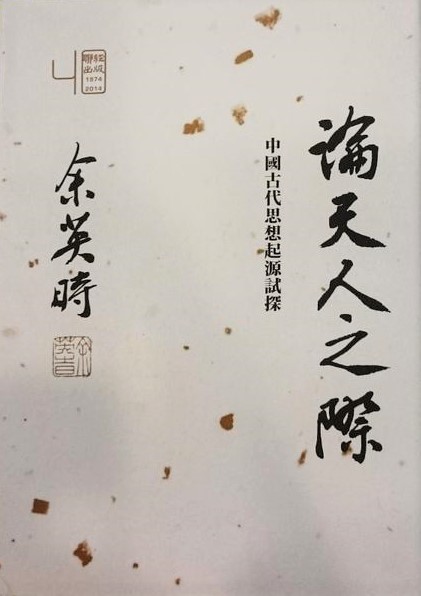

余先生最早的中國史論著,就是我剛剛前面說的〈中國古代知識階層的興起與發展〉(1978),是受中研院的「中國上古史待定稿」計畫邀請所寫的,具有通論的性質。在論文當中,他提出了一個重大的思想史問題,就是所謂「哲學突破」(philosophic breakthrough)的問題。余先生在〈中國古代知識階層的興起與發展〉對「哲學突破」或者是「軸心突破」在中國的問題做了一些梳理。他後來一直注意這個問題,也成為最後一部主要學術著作——《論天人之際》的主題。在〈中國古代知識階層的興起與發展〉論文發表之後,余先生又陸續寫了幾篇關於先秦春秋戰國的士的論文,重點不在士的政治社會角色,而是在於士的精神文化。他會這樣做,其中一個原因,是因為這部分對於往後中國歷史有深刻而持久的影響。

要談余先生的古代思想研究,當然無法離開他的《論天人之際》。這本書的出版跟我個人有關,我也有情感投入其中。2004年的春天,當時中研院史語所的王汎森所長召集同仁,要編寫一套《中國史新論》,我負責思想史的部分。當時我的想法是,這一冊就以中國思想史上的重大轉折作為主題,邀請學者就每一個重要的轉變寫一個比較涵蓋廣的討論;構想中第一篇論文的主題一定就是「思想在中國的出現」,作者非余先生莫屬。我擔心這個工作為他帶來太大的負擔,就建議他把之前寫的英文長稿轉化為中文,結果經過很複雜很長的歷程,成就了《論天人之際》這本書。不過在這個過程當中,因為各種原因,余先生吃了非常多心靈上、身體上的苦頭,我也是深感歉意。

以史探真 回應時代問題

最後想提一下余先生跟唐代研究的關聯,在一般的印象中,唐代是余先生唯一沒有涉足的領域。其實余先生對於唐代的歷史跟文化,是相當有造詣和心得的。他在哈佛師從楊聯陞先生的時候,攻讀的就是從漢到唐的歷史,特別是社會經濟方面。他的第二篇英文文章,就是討論著名的杜希德(Dennis Twichtett)的一本關於唐代經濟財政的名著。另外在余先生著名的《中國近世宗教倫理與商人精神》一書中,也有關於禪宗跟唐宋之際佛教入世轉向的討論,雖然篇幅不多,但是背後有深厚的基礎。我在耶魯唸博士班的時候,余先生有一陣子其實一直在讀禪宗的「燈錄」,而且會跟我談他的心得。他對於唐代詩文的造詣更是不在話下,在這方面我是有親身經驗的。

以上是我對余先生早期中國史研究非常簡單的介紹,在結束的時候我講兩點:

第一點,余先生的學問深而廣,可是他絕對不是炫學。他一方面不斷透過閱讀思考,累積自己的學問以及對各種人文問題的認識;他閱讀的範圍有很多還是西方著作,從柏拉圖到黑格爾。另一方面,他不斷在透過中國史的研究,追索重要問題,很多探索都歷經了幾十年的時間。

第二點,余先生對於各個時代文獻的鑽研,對各個時代問題的探索,往往有超過具體時代環境的意義,而涉及到中國歷史上長時段甚至是近乎本質性的問題。他這樣做,除了是個人能力的積蓄之外,也跟中國史延續性高、在世界史上自成一格的特性有關,所以他做出來的也不是黑格爾、不是斯賓格勒或湯恩比的歷史哲學做法。以上就是我的發言,謝謝各位。

本文原刊於《聯經思想空間》,獲授權轉載。

上篇:

【紀念余英時】談治史歷程 王汎森:余先生長期醞釀、隨時在打腹稿

下篇:

【紀念余英時】彭國翔:既有歷史又有思想的思想時 難能可貴

系列文章:

【紀念余英時】文化中國(上):沒有鄉愁的鄉愁 開創精神家園

【紀念余英時】文化中國(下):貫通天人之際 文化精神和而不同

【紀念余英時】公共文化(上):書寫歷史 為集體學習引路

【紀念余英時】公共文化(下):轉化傳統 為社會轉型奠基

【紀念余英時】周質平:「由英返中」、關懷當下 激起海內外華人共鳴

編輯:劉達寬

Cover photo by Patrick Tomasso on Unsplash