2019年政大華人文化主體性研究中心舉辦「創傷與照顧」研習營,會中國際精神分析學會(International Psychoanalytic Association)的理事會歐洲代表Jonathan Sklar以「在隱喻與心身醫學中的創傷追尋」為題發表演講,本文為包含演講內容之完整全文,研習營現場報導可另外參考:【創傷與照顧 3】隱喻、哀悼與渡化。

文:Jonathan Sklar (國際精神分析學會理事、英國精神分析學會訓練督導級分析師)

建築中的隱喻:回憶的痛苦,傳遞與否?

2010年6月,在華沙舉辦的歐洲精神分析聯盟(European Psychoanalytical Federation)年會中,我參與安排一個週末研討會,該場研討會特別為了新近被認可合格的分析師而組織的。有來自28個歐洲精神分析社群的同事一同參與,在小組中對訓練師督導報告臨床分析的內容。這個會議所在的位置是美好的,第一天晚上,團體中許多人在美麗的古老小鎮廣場裡享受著,這個小鎮廣場完全是在戰後重建的。對他們來說,身處於這座古老城市的核心中的欺瞞未被發現,因為它看起來十分古老且保存良好。第二天早晨的早餐中,我聽到團體成員們分享在晚上於華沙城堡的中世紀廣場上喝酒是多麼享受的一件事時,我內在感到很驚恐,成員們並不知道這塊土地上曾發生過什麼。

photo by Shalom Alechem on wikimedia

華沙的四分之一曾是貧民窟,在1943年華沙猶太區起義時完全被摧毀了。隔年,在蘇聯紅軍前進華沙之前,波蘭家鄉軍(Armia Krajowa)的華沙起義(Powstanie Warszawskie),又使得城市的核心大部分都被摧毀了。這座被摧毀的城市是在戰後,根據貝納多.貝洛托(Bernardo Bellotto,18世紀畫家,經常假托舅舅的名字署名Bernardo Canaletto)有名的的畫作複製重建而成。我們可以在這個歷程中讀出社會文化的等同性,如同個體的創傷被粉碎與遠離了被理解的可能性,它只能被從外部觀看。因為不了解它的歷史,遊客就能在被完美重建的中世紀環境中感到愉悅。

然而,這座迪士尼風格重建、難以辨識它與過去歷史連結的建築,到底是什麼呢? 重新修建的城市中心的愉悅感,被表面視覺的愉悅感所迷惑,點出了不去記憶的必要性。在城堡之外,舊城的中心,有一張小照片顯示,在1945年被留下來的,除了荒涼,被棄置的拱門,以及右手邊的轉角,有著一小片搖搖欲墜的磚牆,這個過去巨大建築的其餘部分什麼也不剩。到處都是數不清的碎瓦,除此之外沒有任何事物被留下—恐怖且意味深長的隱喻,訴說著我們所站立的地方曾經發生過的事……而時間繼續往前走。這如同神經症患者必須潛抑那些因為太恐怖而不能被知道的知識,顯然這些知識(歷史)是需要被彰顯的。

photo by Derrick Bostrom on flickr

瞭解毀滅,意味著人朝向被抹除的事物凝視。它存在於在我們面前所見的負向陰影面。不在場是毀滅秩序的痕跡,是對原本有著裂縫的歐洲城市做修補,遮蓋掉原初的裂縫。佛洛伊德將之與精神病相關聯:「我們發現妄想被應用在如同補丁遮蓋的地方,那裡原本是自我與外在世界關係的裂口」(Freud,1924:p.151)。這座城市無法承受省思過去的眼淚和居住的人民,除非執行具有勇氣的心智工作。

到了星期六傍晚,在周末研討會的晚宴上,我在演講中講述了過去的恐怖被隱藏在重建的混凝土裡,並邀請年輕分析師省思,埋藏在外觀之下的建築歷史學需要被了解的重要性,而這是他們未來在諮商室進行分析工作的任務。在潛意識歷程的黑暗裡,表面的補丁在隱藏的同時也顯露了歷史。

像這樣的建築記憶補丁在歐洲到處可見,在許多重要建築裡,這些被遺忘的歷史僅有部分的符號可被辨識出來。建造一個讓我們能夠去哀悼血淋淋的歐洲歷史遺產之大型建築,並且給予一個能夠促進哀悼的氣氛,並非一件容易的事情(Young,1993)。德國已經在這條路上走了很久:Alexander Mitscherlich 和 Margarete Mitscherlich夫婦的重要著作《無力哀悼》(Die Unfähigkeit zu trauern)出版於1967年,分析了德國人民與社會無法承認以國家社會主義(即納粹)之名所犯下的罪行,到今日的柏林仍是如此。Mitscherlich 早先發行於1949的著作:《醫師的惡行:納粹醫療罪行的故事》,該書初版印刷的大部分都被德國醫療協會買去,是為了壓抑這本著作激起的社會反應。想當然爾,在它自身之內,喚出了它自身的歷史。

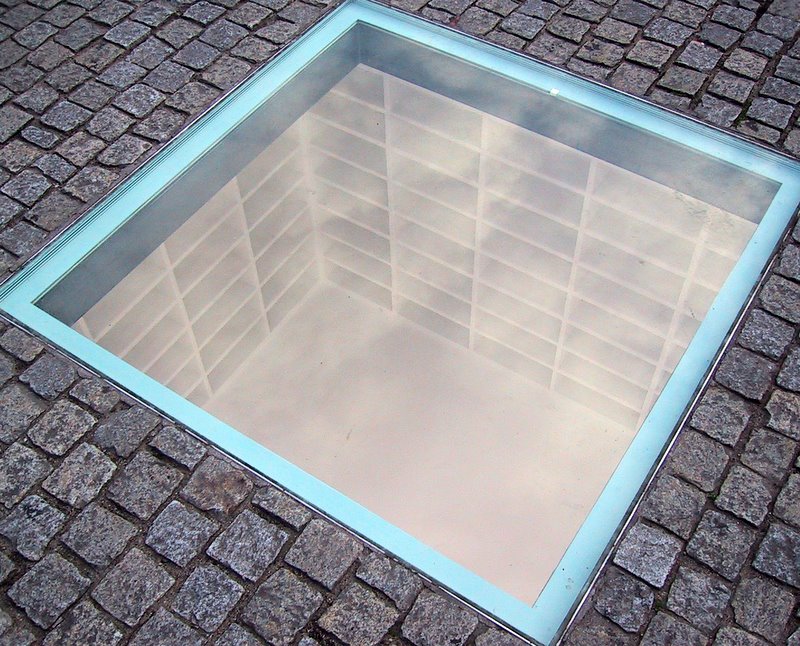

在柏林現存的紀念碑(提醒公民極權主義的過去)中,有兩座讓我最感興趣(即使在這個脈絡下,只有其中一件是足夠顯著的,或著是說有效的)。第一個紀念碑坐落於倍倍爾廣場 (Bebelplatz),1933年的五月納粹曾在該廣場燒毀了兩萬本書,其中也包括佛洛伊德的著作。倍倍爾廣場現在有一個由猶太藝術家 Micha Ullman 創作的紀念碑《空蕩的圖書館》(The Empty Library),這個紀念碑由平面小玻璃窗鑲嵌進鵝卵石,視覺上看來深入地下,彷彿底下有一間圖書館,橫列的書架上全是空的。上面有一行海涅的詩句「這只是一場序幕,開始焚書之處,最終也將焚燒人民」(”Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen”)。

photo by Aaron Siirila on wikimedia

這個紀念碑是容易喚起記憶的,但只要人們離開了那個視點,就看不見了。一般路過的人甚至可能不會察覺這個紀念物的存在。這個焚書事件確實被記住了,但只有站在那個位址上面才能被看見。有一句格言飄進了我的思緒:眼不見,心不念。不論是知道這個地方曾存在的毀滅,或是僅僅穿越過這個地方,都會帶來巨大的影響。然而,這又是一個容易被忽視的紀念物。

Photo by Chad Greiter on Unsplash

另一個令我感興趣的紀念碑是由美國建築師 Peter Eisemann 所創作的《大屠殺紀念碑》(Holocaust Memorial),位於柏林,紀念碑由2711塊混凝土厚石板組成,靠近布蘭登堡門,緬懷在種族滅絕中被屠殺的猶太人。這是一件公共作品,沒有任何的掩飾,位於市中心,因此每天經過的人都會看見它。它明確指出了已知的事物與看見的必要性。它是不能躲避的,而且藉由持續不斷的面對破壞,形成國家靈魂與精神重生的必要部分。

我們的環境,是孩子可以利用的母性結構,無論在好或壞的時刻,又或者在好壞之間,孩子能夠去依靠(情感依附),一個地方的心理—社會—政治結構也富含歷史的多重表達。這個地方發生了什麼?為什麼?以及是誰對誰做了什麼?都是在分析中值得去思考的好問題。當補丁在心理創造,形成了外在的邊界以涵容那些過多而無法涵容的事物時,它就會擁有早期知識與情感的碎片。這些碎片可以連結起來,如同結合事前(avant coup)和事後(après–coup)就可以對彼時與此時更加熟悉。這個歷程能夠被心理式的具體化,如同波蘭的共產黨重建被毀壞的市中心,透過具體的重建,用顏料覆蓋表面去確保了古老市中心的連續性;這個技巧巧妙地隱藏對於這塊土地曾發生什麼事情的好奇心,在這個地方、在先前的年代: 沉默的逝者們吶喊著,但沒有被聽見……這在分析中也會發生,以一種精神病症狀的方式掩蓋,等待著它的心與痛苦被說出來。

演講全文:

【隱喻與創傷】:心理分析師的工作是去修復隱喻性(一)

【隱喻與創傷】:共同工作、修復隱喻的例子(三)

【隱喻與創傷】:音樂與詩的隱喻(四)

翻譯:李宛霖 (輔仁大學臨床心理學系專案助理教授)

校閱:黃守宏 (臺北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心主治醫師)

編輯:劉達寬

Cover photo by Omar Sotillo Franco on Unsplash